СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.922.4(571.54)+323.1(571.54)

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

А.Д. Карнышев, Е.А. Иванова (Иркутск)

Аннотация. Рассматриваются механизмы и факторы, влияющие на этническую и экономическую социализацию личности в их взаимосвязи и взаимозависимости. Показаны совокупность факторов, детерминирующих данный процесс, а также основное содержание экономической социализации. Авторы считают, что человека нужно готовить к реализации экономических ролей (6П): потребителя, покупателя, производителя, предпринимателя, продавца, плательщика налогов, а также помогать овладевать навыками эффективного собственника.

Ключевые слова: этническая и экономическая социализация; онтогенетические и организационные роли; традиционные виды деятельности; стереотипы; мотивы и самооценка личности.

Под социализацией в современных гуманитарных дисциплинах (социология, психология, философия, политология, культурология и т.д.) понимают процесс усвоения индивидом социальных норм и культурных ценностей того общества, к которому он принадлежит. В нашем случае это означает, что каждый индивид в конкретном этносе проходит свой собственный путь социализации, т.е. усваивает нормы и традиции общежития, умения и навыки традиционных деятельностей именно данной этнической группы. Современная жизнь с ее постоянно и быстро меняющимися атрибутами быта и досуга, с регулярными модификациями производства и экономических структур требует от человека инновационного поведения, т.е. быстрого освоения всего нового, что приходит в окружающую действительность. Социализация, наряду с приобщением к значимым традиционным нормам, предполагает формирование умений и навыков внедрять в собственную жизнь принципиальные инновации, без которых немыслимо существование человека и общества. Допустим небольшую тавтологию, сказав, что освоение инноваций будет обеспечено лишь инновационной активностью индивида и окружающих, представляющих симбиоз инновационных средств общества. Обучение и воспитание, которые готовят индивида к участию в жизнедеятельности общества, выступают лишь частью процесса социализации, поскольку последний

происходит под влиянием как организованных, так и случайных факторов повседневной жизни.

Эффективность социализации можно рассматривать в двояком плане. Во-первых, ее результатом выступает интериализация (внутреннее освоение и принятие) социальных норм, когда определенные социальные эталоны, идеалы, традиции, стандартизированные операции становятся внутренними для индивида в том смысле, что они более не навязываются извне, посредством внешней регуляции, а становятся частью самого человека, слагаемым его «я», и он реализует интериализо-ванные нормы в порядке привычки, чисто автоматически. Во-вторых, результатом социализации становится «завоевание» индивидом статуса, авторитета в своем сообществе, достижение признания и одобрения со стороны других. Это происходит прежде всего тогда, когда его позиции, действия, поступки начинают осуществляться в связи с ожиданиями окружающих, т.е. с их представлением о правильном, нормативном поведении. Последний момент означает, что на практике оба названных аспекта социализации неотрывны друг от друга.

Процесс социализации рассматривается нами в широком и узком планах. В широком плане - это собственно этническая социализация, включающая в себя национальную идентификацию и освоение всего разнообразия социальных норм этноса: моральных, трудовых, организационных, правовых и т.д. В узком плане - это экономическая социализация, которая предполагает интериоризацию индивидом (будь то ребенок или взрослый) норм, знаний, умений, навыков, обеспечивающих его участие в различных экономических деятельностях в качестве носителя (исполнителя) соответствующих ролей: собственника, предпринимателя, торговца, покупателя, акционера и т. д. Экономическая социализация выступает частью этнической, но нередко выходит за ее пределы. Последнее происходит, когда индивиду необходимо освоить экономические нормы не только своего этноса, но и других, взаимодействующих с ним, чтобы эффективно осуществлять сотрудничество, партнерство, участвовать в совместных предприятиях и мероприятиях.

В настоящее время наблюдается процесс стремительного расширения экономической социализации в связи с активизацией межэтнических и международных деловых контактов (не только непосредственных, но и опосредованных: межгосударственные связи, международные корпорации, Интернет и т.п.). Необходимо учить и приобщать личность к реализации экономических ролей, которые мы очертили, как «6 П». В плане освоения традиционных и инновационных аспектов хозяйственной деятельности опять-таки значимы соответствующие виды экономического поведения: ритуальное, ситуационное и т.п. Сделанные выше пояснения дают нам возможность обратить более серьезное внимание именно на этнокультурные аспекты экономической социализации.

Социальная психология

Этническая социализация, как уже говорилось, предполагает овладение совокупностью социальных норм данного этноса (мировоззренческие установки, этнические стереотипы, традиции и обычаи, правила и способы реализации ролей в традиционных этнических деятельностях и т.д.). Мы вновь заостряем внимание на том, что этот процесс будет касаться прежде всего этнического самоопределения освоения социальных норм, обеспечивающих: а) формирование национального самосознания и б) выполнение этнически заданных ролей в традиционных видах жизнедеятельности.

Рассматривая вопрос о национальном самосознании, мы определили, что в его «содержание» в первую очередь включаются:

Мотивы принадлежности личности к этносу;

Мировоззренческие установки и стереотипы, детерминирующие своеобразие менталитета;

Авто- и гетеростереотипы.

Проанализируем кратко названные параметры в структуре личности, одновременно и совокупно обращаясь и к их «экономическим» составляющим.

Первый параметр - этническую мотивацию - можно конкретизировать перечнем побуждений, так или иначе стимулирующих стремление личности войти в состав этнической группы, стать ее активным участником. К ним можно отнести:

Осознание взаимосвязи своего материального и социально-статусного благополучия с принадлежностью к данной этнической группе;

Потребность в отнесении себя к какой-то устойчивой общности, имеющей свои «корни» как в природном, экономическом, так и в духовно-нравственном отношениях (надо сразу сказать, что эта потребность усиливается в сложной социальной обстановке);

Поиск референтной (значимой) группы, с которой человек связывает свою судьбу, членам которой он в чем-то подражает, оценками которых дорожит;

Возможность изливания интимных чувств с помощью специфичных средств общения (язык, жесты, мимика), выражения субъективных переживаний, которыми он далеко не всегда делится в полиэтнической среде;

Стремление приобщиться к обычаям и традициям предков, реализовать их предназначение и (более возвышенно) миссию на земле («наши предки нам завещали...»);

Своеобразное, существующее только в данном этносе религиозное осмысление мира, дающее твердую основу для житейских установок и философских взглядов;

Повышение возможности (хотя бы субъективно) удовлетворить свою потребность в уважении и престиже, что не всегда удается в полиэтничных сообществах;

Сибирский психологический журнал

Вероятность в силу своих этнопсихологических характеристик стать выразителем национальных интересов, «любимчиком», «душой общества», «символом нации» и т.п.

Это, по-видимому, лишь минимум субъективных связей, которые психологически увязывают воедино личность и этнос, делают их взаимоотношения более стабильными.

Социальные установки, позиции, идеи, верования для личности принимают характер стереотипных суждений, т.е. относительно устойчивых схематичных образов социальных реалий (индивид, группа и групповые отношения, происходящие в обществе события и т.д.), функционирующих в конкретных больших или малых группах (в данном случае в конкретном этносе).

Стереотипы экономического сознания личности - это привычные представления и суждения, поясняющие и оценивающие экономические реалии, которые включают в себя следующие компоненты: а) знание (описание явления, факта в определенных терминах); б) образ (житейское, обыденное представление о них); в) эмоции (положительное или отрицательное отношение к данному явлению, факту). В «действующем» стереотипе все названные компоненты взаимосвязаны и вкупе определяют поведенческие реакции личности. При этом, по-видимому, степень расхождения между понятийным объяснением предмета и его реальным, житейским образом обусловливает характер и интенсивность эмоционального отношения к нему: например, чем больше «ножницы» между тем, «что должно быть», и тем, «что существует наяву», тем эмоциональней воспринимается конкретная «вещь».

Формирование современных стереотипов может заметно отличаться своими «механизмами»: их рождение, передача и функционирование часто происходят не по традиционной схеме - от старших к

Социальная психология

младшим, а наоборот, от молодых и «крутых» представителей общества к «убеленным сединами старцам». «Яйца курицу учат» - такой тип социализации стал обычным во многих слоях и группах нашего общества, «сметая» старые этнические традиции. Это вполне естественно и неизбежно, поскольку молодежь более мобильна, открыта новому и нацелена на адаптацию в новых условиях, но все же в данном процессе есть свои психологические издержки, особенно для старшего поколения.

В начале главы мы отметили важность знания тех способов, приемов, механизмов, с помощью которых осуществляется формирование национального самосознания. Кратко остановимся на данном вопросе, используя результаты этнопсихологических опросов. Избрав экспертами учителей разных национальностей (всего более 200 человек), мы дали им задание оценить по десятибалльной шкале (10 - высшая оценка) значимость факторов, формирующих национальное самосознание. Выборку составили 200 учителей, из них буряты - 53, русские - 101, тывинцы - 35, якуты - 40. Обработанные результаты данного исследования приведены в табл. 1.

Экспертная оценка факторов, формирующих национальное самосознание, баллы

Т а б л и ц а 1

№ пози- ции Факторы Итого Рус- ские Буря- ты Якуты Ты- винцы

1 Традиции предков 8,8 8,67 9,06 9,60 8,45

2 Уровень национального достоинства 7,07 7,44 6,28 8,00 6,72

3 Общие обычаи, обряды 6,87 7,31 5,33 7,40 7,73

4 Общая культура, искусство, литература 6,70 6,53 6,72 7,40 6,91

5 Единство языка 6,63 6,44 6,00 9,20 7,09

6 Общность исторической судьбы 6,31 6,56 6,28 7,00 5,27

7 Общая территория проживания 5,94 4,86 7,27 5,80 7,36

8 Общая религия, единые верования 5,70 5,65 5,06 5,80 6,55

9 Общие позиции, идеи, убеждения 5,43 5,36 4,78 6,80 6,09

10 Специфические для нации виды деятельности 4,81 4,69 3,61 6,80 6,27

11 Единство темпераментов, характеров 4,31 4,42 3,83 5,00 4,45

12 Схожий внешний облик 3,37 3,36 3,00 5,00 3,27

Попытаемся дать интерпретацию некоторым данным таблицы. На первые места по степени влияния на формирование национального самосознания вышли, на наш взгляд, естественные и понятные факторы: традиции и обычаи предков, их культура и национальное достоинство,

Сибирский психологический журнал

хотя в оценках экспертов разных национальностей есть определенные различия. К примеру, русские, якуты и тывинцы дают более высокую оценку значению общих обычаев и обрядов, чем буряты. И в этом нет случайности, поскольку буряты территориально и конфессионально (по религиозным верованиям) «разделенный народ»: иркутские буряты больше следовали обрядам шаманизма, а забайкальские - буддизма. Кстати, этот факт получает подтверждение и в оценке бурятами значения общей религии (позиция 8).

У русских и бурят значительно ниже оценки значения языка в формировании национального самосознания, чем у тывинцев и якутов. Дело, по-видимому, в том, что для русских родной язык больше воспринимался как средство формирования интернационального самосознания (вспомним слова известной песни: «...мой адрес не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз»); буряты были больше «русифицированы», чем тывинцы и якуты, время их обучения родному языку в национальной школе ограничивалось начальными классами, тогда как якуты и тывинцы изучали родной язык соответственно 10 и 8 лет. Показанная «интернациональность» русских вполне естественно проявилась и в 7-й позиции - оценке значения общей территории. Кстати, здесь также наблюдалась интересная тенденция: чем меньше территория, занимаемая населением данной национальности, тем оценка ее значения в формировании национального самосознания выше; малые народы мало беспокоил их «союзный адрес».

Примечательно, что все эксперты дали незначительную оценку большинству психофизиологических факторов национальной идентификации: схожему внешнему облику и единству темпераментов и характеров.

Близкое по ряду параметров исследование провел в 2006-2007 гг. совместно с учеными СО РАН и представителями Алтайского университета Д.В. Ушаков в Республике Алтай. Изучались факторы, которые в наибольшей степени влияют на этническое самоопределение . Полученные исследователем данные мы приводим в табл. 2.

Важно отметить, что приоритет имеют близкие факторы: язык, традиции, обычаи, обряды, общая территория проживания. Независимые и отдаленные друг от друга исследования показывают общие тенденции, причем значимость самой этнической самоидентификации весьма высока: «...для большинства взрослого населения Республики Алтай характерна высокая степень актуализации этнической самоидентификации. В частности, для 93,3% казахов, 86,9% алтайцев и 85,9% русских осознание своей национальной принадлежности, знание языка и культуры своего народа являются важными. Относительно малая доля представителей этих народов (6,7% казахов, 3,3% алтайцев, 3,1% русских) считает, что важно знать свою национальную принадлежность, а язык и культуру знать не обязательно. И в целом незначительное количество

Социальная психология

русских (11,2%) и алтайцев (9,8%) полагают, что национальная принадлежность, знание языка и культуры в условиях современного общества не обязательны» .

Т а б л и ц а 2

Факторы этнической самоидентификации родителей (взрослого поколения)

Русские Алтайцы Казахи Этнически смешанные

Ранг Фактор Ранг Фактор Ранг Фактор Ранг Фактор

1 Мое гражданство, принадлежность к государству 1 Родной язык 1 Родной язык 1 Территория проживания моего народа

2 Родной язык 2 Национальная принадлежность 2 Национальная принадлеж- ность 2 Мое гражданство, принадлежность к государству

3 Национальная принадлежность 3 Территория проживания моего народа 3 Религия 3 История моего народа

4 Территория проживания моего народа 4 Культурные традиции, обряды, обычаи моего народа 4 Территория проживания моего народа 4 Культурные традиции, обряды, обычаи моего народа

5 Культурные традиции, обряды, обычаи моего народа 5 Мое гражданство, принадлежность к государству 5 Мое гражданство, принадлежность к государству 5 Как меня воспринимают представители других народов

6 История моего народа 6 История моего народа 6 Моя внешность 6 Национальная принадлежность моих родителей

7 Моя внешность 7 Религия 7 Культурные традиции, обряды, обычаи моего народа 7 Родной язык

8 Религия 8 Моя внешность 8 История моего народа 8 Я отличаю себя от представителей других народов

9 Как меня воспринимают представители других народов 9 Как меня воспринимают представители других народов 9 Как меня воспринимают представители других народов 9 Моя внешность

10 Я отличаю себя от представителей других народов 10 Я отличаю себя от представителей других народов 10 Я отличаю себя от представителей других народов 10 Религия

Примечание. Ранги исчислены из суммы ответов, пронумерованных по степени важности: от 1 - «самое важное» до 10 - «наименее важное».

Сибирский психологический журнал

Совершенно идентичными оказались и выводы о значении семьи в этнической самоидентификации народов. Правда, в проведенном нами опросе задача стояла несколько иначе: выяснить, какие из социальных субъектов (лиц, групп, институтов и их «представителей») более всего влияют на становление национального самосознания. В связи с этим мы попросили наших экспертов сделать оценку также по десятибалльной шкале (табл. 3).

Т а б л и ц а 3

Оценка значимости социальных институтов и их «представителей» в формировании национального самосознания, баллы

№ п/п Социальный институт Итого Русские Буряты Якуты Тывинцы

1 Семья 8,73 8,37 9,18 10,0 8,73

2 Лица из близкого окружения 6,76 6,29 7,47 8,20 6,64

3 Периодическая печать 6,31 5,89 5,76 7,80 7,91

4 Национальная литература 5,90 5,39 5,12 8,40 7,73

5 Телевидение 5,70 5,61 5,24 6,60 6,36

6 Школа 5,52 5,47 4,06 8,20 6,73

7 Театр 5,32 4,36 5,47 7,00 7,64

8 Эстрада, фольклорные ансамбли 5,06 4,21 4,35 7,60 7,91

9 Радио 4,54 4,13 4,76 6,60 4,64

10 Кино 3,59 3,66 2,12 3,0 5,0

Примечательно, что семья в данном вопросе оказалась вне конкуренции у всех народов, так что разговор о национальном воспитании -это разговор о семейном воспитании, его возможностях и слабостях. На второе место вышли лица из ближайшего окружения - это наши родственники, сверстники, друзья и просто знакомые, с которыми мы повседневно общаемся и зачастую подсознательно «впитываем» их язык, этнические взгляды и верования. Более-менее высокое значение периодической печати и национальной литературы вполне объяснимо: изданные на родном языке книги, газеты, журналы позволяют возвращаться к ним по мере возрастания интереса к их содержанию, продумывать идеи, описываемые в публикациях, сопереживать героям, сочувствовать им. Радио, телевидение, кино, театр для многих слушателей и зрителей более ситуативны, они внешние по отношению к человеку, поэтому влияют на него меньше. Кроме того, данные средства с известных времен более нацелены на интернациональное воспитание, и часто «российский» сегмент в них более значителен (особенно в кино, телевидении и радио). Вместе с тем заметное различие некоторых оценок экспертов позволяет утверждать, что в детали и нюансы данных вопросов предстоит еще вникать и вникать.

Социальная психология

Социализация наряду с освоением норм конкретного общества и этнических групп дает «социализирующимся» и навыки реализации социальных ролей. Напомним, что социальная роль в большинстве публикаций понимается как нормативно одобренный способ деятельности и поведения, как предписанный ей шаблон (порядок) действий и поступков при реализации определенных функций в этнической группе или ее структурах (социальных, производственных и т.п.). Все социальные роли можно условно разделить на онтогенетические и организационные.

Онтогенетическиероли являются конкретными воплощениями (проявлениями) тех биосоциальных перипетий, которые человек претерпевает от момента зарождения до окончания жизни (естественно, в единстве и взаимообусловленности с изменениями в группах и обществе в целом). Любой человек, развиваясь в онтогенезе, хочет он того или не хочет, «вынужден» выполнять набор различных социальных ролей. Организационная роль, в отличие от онтогенетической, детерминируется не биосоциальными потребностями общества и индивида, а необходимостью различных официальных организаций и институтов определять и регулировать поведение и действия лиц, входящих в их структуру. Гражданин государства с его установленными Конституцией и законами правами и обязанностями; работник предприятия или учреждения с регламентированными различными документами профессиональными и должностными функциями; член общественной организации, чья общественно-политическая работа отрегулирована принятым на общей конференции статусом; богобоязненный верующий или сектант, свято следующий своим религиозным догматам и канонам, и т.д. - все это лица, реализующие какие-то организационные роли.

Социализация индивида в любой этнической группе предполагала освоение им онтогенетических и организационных ролей. При этом в каждой традиционной деятельности психологические составляющие этих ролей - способности, умения и навыки - были всегда своеобразными. Возьмем в качестве примера социализацию скотовода. Весьма показательно становление умений и навыков скотоводческой деятельности (хотя и вкупе с некоторыми другими) монгольского ребенка по возрастным этапам рассмотрел монгольский ученый Т.-О. Намжил. Используя данные двух таблиц, составленных Намжи-лом , покажем особенности их формирования и основное содержание (табл. 4).

Подготовленная Намжилом таблица импонирует тем, что в ней автор стремится увязать формирование конкретных приемов труда с их влиянием на становление личности в целом. С приведенными положениями и аргументами можно спорить, их надо развивать и дополнять, но саму постановку вопроса стоит только одобрить.

Сибирский психологический журнал

Т а б л и ц а 4

Основные направления и результаты освоения умений и навыков трудовой деятельности у монгола-скотовода

Воз- раст Основные положения обучения Основные результаты

1-6 Мыть руки и лицо; правильно сидеть Ребенок становится

лет Правильно пользоваться чашкой и ложкой полезным дома

Убирать дом, мыть посуду, подавать чашки, Участвует в домаш-

тарелки взрослым, братьям и сестрам них делах

Кормить маленьких ягнят и козлят, пригонять Учится ухаживать за

их домой, ловить и переносить; пасти скот; запоминать масти животных Пасти телят, верблюжат, ягнят, козлят Уметь ездить на спокойной лошади; пригонять овец Приносить воду, сухой помет с близких мест родителям Собирать сухой помет; собирать овечью шерсть Спать на подушке из чая и соли для предотвращения головной боли Бегать босиком по росистой траве до первых заморозков (профилактика заболеваний горла и почек) скотом

7-13 Убирать дом Ребенок умеет рабо-

лет Бережно носить одежду тать

Ездить на быстром коне Доводит до конца ра-

Доить коров боту

Обрабатывать молочные продукты Девочку учат шить, а

Объезжать лошадь мальчика - выполнять

Обрабатывать кожу работу вне дома, уха-

Готовить топливо живать за скотом

Готовить кумыс Ребенок пасет скот

Косить сено, строить загоны Делает всю домаш-

Ловить сусликов капканами или арканом нюю работу

Стегать шерсть, сплетать узды Учится самостоятель-

Собирать, разбирать юрту ности

Ходить далеко на работу Заставляют выпол-

Высматривать скот на далеком расстоянии нять работу вне дома

Показанные в таблице умения и навыки изначальной трудовой деятельности скотовода вполне естественно включают общие для людей разных национальностей приемы и операции, но нельзя не отметить, что система воспитания формировала у «степного человека» много специфических черт и качеств, вне которых нельзя понять особенности его социализации, этнического своеобразия, его становления как личности. Казалось бы, сегодня навыки подобного рода вряд ли востребованы в модернизированной экономике. Но стоит взять во внимание два момента: а) ориентированность аграрного сектора Монголии на экологичное традиционное скотоводство; б) стремление привлечь

Социальная психология

туристов из разных стран. Приходит понимание, что такая социализация и сейчас остро необходима особенно в применении к некоторым «степным» народам России: бурятам, калмыкам, хакасам. Нельзя не отметить и того, что, кроме формирования умений и навыков, необходимых для решения хозяйственных задач и достижения каких-то экономических целей, традиционная деятельность оказывает свое влияние на самосознание и статусное положение членов сообщества.

В российском масштабе вопросы социализации можно рассмотреть на примере эвенков, которые расселены по ряду субъектов Федерации. Взаимосвязь экономических и экологических аспектов социализации подрастающего поколения наблюдается у них весьма заметно. Установки единства человека и природы с самого раннего возраста («с молоком матери») внедрялись в сознание детей. Им внушалась мысль об органическом единении с природой: тайга - это не только место обитания, средство существования, но заботливая и в то же время требовательная мать. По сложившимся запретам не позволялось добывать мяса диких животных больше, чем было необходимо для пропитания семьи, без надобности убивать диких животных, особенно в период вынашивания детенышей, разорять гнезда птиц, приносить другой ущерб животному и растительному миру. Глубокое уважение воспитывалось в детях по отношению к огню. Запрещалось разводить большой костер, бросать в него шерсть, кожу зверей, чтобы не «отравлять» чистый таежный воздух. Нельзя было разводить костер на тропе и оставлять огонь, не погасив его.

В. С. Мухина, изучавшая самосознание народностей Севера, отмечает, что и формирование понятия о самом себе, и реализация естественной для любого человека потребности в признании осуществляются у представителей данных этносов в исконных видах труда - оленеводстве, охоте, рыбной ловле и др. Одним из ведущих видов деятельности мужчин у народов, живущих на побережье океана, был морской зверобойный промысел. Сюда входила охота на китов, мясо и жир которых являлись основой питания поморов. Мужчины, добывавшие кита, пользовались особой популярностью и авторитетом - ведь они кормили все население .

Определенные формы и методы приучения детей к адаптации в экономических системах есть у всех современных народов. Причем большинство таких мер специфично в каждой стране, связано с важнейшими установками этноса. Возьмем для примера отношение к данному вопросу в США. Как известно, «job» (работа) в сознании американца является единственным средством реализации знаменитой «American dream» (американской мечты), неотъемлемыми компонентами которой считаются семья, дом, высшее образование для детей.

Приобщение к труду начинается с детства. Лет в 10-12 ребенок уже стрижет газон возле дома, получая за это от родителей по

Сибирский психологический журнал

10 долларов в неделю. Затем появляются новые возможности: побыть бэби-ситтером (нянькой) с братом, сестрой или соседским малышом, пока взрослые сходят в кино или театр (такса - минимум 20 долларов за вечер); разносить газеты (100-150 долларов в месяц) и т.д.

По данным американской статистики, во время учебы в средней школе подрабатывают 74% мальчиков и 64% девочек, причем 26% мальчиков и 18% девочек работают по 40 ч в неделю. Поступив в университет и став студентами, они продолжают «крутиться», набирая по нескольку работ одновременно: обслуживают платные автостоянки, продают спортивную одежду, разносят орешки и колу на стадионах во время соревнований и т.д.

К сожалению, во многих рассмотренных нами отечественных работах по этнографии и этнопсихологии не встречается систематизированных данных о формировании у представителей различных этнических групп и национальностей именно экономических, финансовых умений и навыков. Это обусловлено, по-видимому, больше идеологическими причинами: нежеланием возрождать в определенное время в психологии советского человека традиции купцов, предпринимателей, «кулаков» и в целом дух «буржуазного общества». Вне всякого сомнения, в каждом этносе наряду с общими были специфические методы и формы воспитания, которые приводили к некоторым особенностям экономической психологии их представителей. Говоря о необходимости формирования у современного человека психологических характеристик, соответствующих требованиям рыночной экономики, мы должны иметь в виду и их этнопсихологический аспект. Его отвечающее запросам времени использование в практике воспитания может принести ощутимую пользу, особенно если рациональную систему этнически сориентированного экономического обучения и воспитания внедрить не только и не столько в практику школы, вузов и т. д., сколько в «святая святых» формирования личности - семью.

Если же говорить о конкретных деятельностях, воспроизводящих и формирующих экономическую психологию ребенка с раннего возраста, это не только умение трудиться и зарабатывать деньги. В арсенале средств экономической социализации в каждом этносе были такие, которые учили:

Приемам и навыкам распоряжения собственностью;

Методам накопления материальных и финансовых средств;

Способам бережливого расходования продуктов, если ощущается (может ощущаться) их сезонная нехватка;

Методам экономного использования финансов, припасов, необходимого сырья и т. п.;

Методам выгодной распродажи продуктов традиционных деятельностей;

Методам оптимального эквивалентного обмена различных товаров, осуществления своего рода «бартерных» сделок и т. д.

Социальная психология

Вне всякого сомнения, при экономической социализации личности передавались и различного рода «премудрости», ухищрения, которые позволяли бы человеку блюсти собственную корысть: к примеру, этнографы, изучающие племена, выращивающие рис и осуществляющие с ним различные сделки, обнаружили, что действия продажи и действия покупки риса, хотя и не существенно, но все же различались. Мерой риса в том и другом случае выступала оловянная кружка - копи. Но когда местный торговец покупал рис, он использовал копи с выгнутым наружу дном, чтобы увеличить ее емкость, а когда он продавал рис, то использовал кружку с плоским или даже с немного вогнутым внутрь дном. Аналогичные уловки, «трюки», «махинации» и приемчики хорошо известны продавцам и покупателям разных народов, торгующих местными товарами. Зачастую они вызывают негодование только у обманутого покупателя, а у свидетелей - смех и улыбки. Стоит вспомнить эпизод из романа «Поднятая целина», когда цыгане продали деду Щукарю надутую воздухом клячу.

Как понимает читатель, экономическая социализация в стратегическом плане сориентирована на формирование поведения и сознания собственника, и здесь она должна привести к конкретным результатам. Их можно отразить в следующих «итоговых» личностных характеристиках:

Сформированность ценностей и мотивационной сферы, адекватно отражающей значение собственности и её роль как для самой личности, так и для общества в целом, понимание не только прав, но ответственности, которые собственность с собой несёт;

Совокупность умений и навыков владеть, пользоваться и распоряжаться собственностью при реализации различных социальных функций, базирующихся на знании экономических, правовых и управленческих закономерностей;

Адекватная самооценка своих потенциалов и ресурсов собственника, оптимальный уровень гордости владельца, хозяина, не принижающей чести и достоинства других людей;

Освоение социальных требований к контактам, необходимым для реализации отношений собственности как лично для себя (взаимодействие с муниципальными, государственными и налоговыми органами, страховыми агентствами и т.п.), так и для партнёров по собственности.

Если принимать во внимание некоторые природные, естественные особенности человека, то формирование приведённых характеристик «будет подчиняться» определённым возрастным закономерностям, в чём-то зависеть от пола индивида, его темперамента, имеющихся задатков и т.п.

Экономическая социализация зачастую базируется на нормах, знаниях, традициях и т.п. предписаниях, принятых в данной стране, в

Сибирский психологический журнал

данном сообществе, но нередко переходит эти границы. Последнее происходит тогда, когда индивиду необходимо освоить экономические реалии не только своего народа, но и других взаимодействующих с ним народов, чтобы эффективно осуществлять с ними сотрудничество, партнерство, участвовать в совместных предприятиях и мероприятиях. В настоящее время наблюдается процесс стремительного расширения границ экономической социализации в связи с активизацией межэтнических и международных деловых контактов не только непосредственных, но и опосредованных: межгосударственные связи, международные корпорации, Интернет и т.п.

Важна и другая сторона вопроса. Человек не только приобщается к собственности, но и через её призму смотрит на других людей. В зарубежных исследованиях было выявлено, что личная собственность рассматривалась испытуемыми как более информативная для суждения о человеке, чем его типичное поведение и социальная активность. Интересны в этом плане следующие данные. В ситуациях восприятия других людей, когда был возможен выбор, 84% наблюдателей не только предпочли собственность поведенческой информации, но также делали более точные предположения о личности владельца, чем выбравшие другую информацию. Это позволило исследователям предположить, что люди не только могут делать выводы о личностной идентичности на основе материальной собственности, но зачастую используют её как особенно информативный источник впечатлений.

Многие факты зависимости экономической социализации детей от этнических и территориальных условий исследуются психологами. К примеру, еще в ХХ в. было установлено, что по сравнению с европейскими африканские дети и дети из Гонконга раньше усваивают понятия выгоды. Это объясняется их более ранним вовлечением в сферу бизнеса, к примеру, участием в различных торговых сделках и натуральных обменах. Думается, что аналогичные (в большей или меньшей степени) различия мы могли бы получить в нашей стране, изучая в массовом плане соответствующие экономические установки у кавказских народов и народов Сибири, у детей русских жителей из южных районов России (Краснодар, Ставрополье и т.п.) и, например, Читинской области. Для южан в том и другом случае более характерно участие в уличной торговле первыми овощами и фруктами для приезжающих, курортников и т. п. Для них в связи с природными условиями и климатом предоставлено больше возможностей участвовать в конкретной экономической жизни, чем для детей из регионов Севера и Сибири.

П. Вебли, С. Ли, К. Бергойн и Б. Йонг в нашей совместной монографии в разделе «Экономическое поведение в течение жизни» рассматривают различные детерминанты и особенности экономической социализации в зависимости от возраста, пола, уровня богатства - бедности, национальных и территориальных условий. В частности, они

Социальная психология

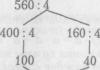

отмечают детали и специфику формирования понятия «мое» в зависимости от «целей» использования денежных средств. Есть многочисленные факты, подтверждающие то, что для детей понятие «мое» в смысле сохранять, накапливать приходит быстрее, чем «мое» в смысле отдавать, в частности:

Проценты по вкладу понимаются быстрее, чем проценты по займу;

Неверное положение о том, что процент вклада выше, чем процент займа, предшествует осознанию того, что процент по займу выше, чем процент по вкладу, и это является источником банковского дохода.

К аналогичным закономерностям надо отнести то, что «мое» как собственность в наличии понимается лучше, чем «мое» «в отсутствие», т.е. вне моих возможностей эту собственность использовать или просто «потрогать». К примеру, вклады в банки рассматриваются детьми 6 лет как потеря средств .

В последние годы XX в. за рубежом вышел ряд книг, посвященных анализу методов и форм влияния родителей и семьи в целом на формирование финансовых и экономических навыков детей. Две из них подготовлены Робертом Кийосаки и Шэрон Лектер: «Богатый папа, бедный папа» и «Богатый ребенок, умный ребенок». Проблемы, которые решают книги, хорошо и доступно отражены их авторами. Р. Кийосаки: «Люди жалуются на финансовые трудности в основном потому, что за долгие годы учебы в школе они так ничего и не узнали о деньгах. В результате они начинают работать для денег, но не умеют заставить деньги работать на себя». Ш. Лектер: «Я люблю своих детей и хочу, чтобы они получили самое лучшее образование! Традиционной школьной программы уже недостаточно, хотя она тоже важна. Нам всем нужно научиться понимать, что такое деньги и как они работают».

Исследователи убедительно доказывают, что умение заставить деньги (и шире - собственность) работать на себя - это не только и даже не столько сугубо экономическое умение, сколько совокупность личностных особенностей. Когда люди получили знания и стали финансово грамотными, между ними и финансовой независимостью все равно остались преграды.

Есть пять основных причин, по которым финансово грамотные люди не имеют больших колонок активов - активов, которые могут давать большой денежный приток, которые позволили бы вести жизнь, о которой они всегда мечтали, а не работать с утра до вечера на оплату счетов. Вот эти пять причин:

2. Неверие в свои силы.

4. Плохие привычки.

5. Самоуверенность .

Сибирский психологический журнал

Обе работы учат, как активизировать психологические потенциалы родителей и детей в преодолении разного рода барьеров в экономическом и финансовом становлении личности. Они являются своего рода путеводителями старшего и младшего поколений в сложном деле подготовки к самостоятельному бизнесу, который не нивелирует, а развивает богатейшие возможности человека в области использования личностных потенциалов и личных средств. А ведь именно в этом одна из основных задач экономической социализации.

Рассмотренные в статье положения и факты дают нам возможность сделать следующие выводы.

Процессы этнической и экономической социализации личностей (прежде всего подрастающего поколения) взаимоувязаны. Суть их составляет интериоризация человеком социальных норм и традиций, регулирующих жизнедеятельность этноса, приобретение им знаний, умений и навыков, позволяющих выполнять определенные роли в социально-экономических структурах конкретной этнической группы.

Наиболее значимыми факторами социализации являются традиции предков, уровень национального достоинства, общие обычаи, обряды, культура народа, единство языка, а ее психологически значимыми «субъектами» в первую очередь являются семья, лица из близкого окружения, национальные СМИ и литература.

В экономической социализации у каждого народа имеются свои приоритеты, методы и средства, связанные с особенностями хозяйственной деятельности.

Одним из важных результатов этнической социализации выступает национальное самосознание личности, проявляющееся в первую очередь в уровне ее этнической самооценки и чувстве национального достоинства. Данные характеристики личности в свою очередь предопределяют этическую и деловую направленность ее экономического поведения.

Литература

1. Винокуров М.А., Карнышев А.Д. Введение в экономическую этнопсихологию. Ир-

кутск: ИГЭА, 2007. 434 с.

2. Иванова Е.А. Этнопсихологические особенности отношения к интеллектуальной собственности у россиян // Психологические инновации в экономике и финансах: Матер. Междунар. науч.-практ. конф. Москва, 19-20 марта 2009 г. / Отв. ред. А.Л. Журавлев, В.С. Трипольский, М.А. Федотова. М.: ФА; «Ларк Лтд», 2009.

3. Карнышев А.Д., Винокуров М.А., Трофимова Е.Л. Межэтническое взаимодействие

и межкультурная компетентность. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. 310 с.

4. Кийосаки Р., Лектер Ш. Богатый папа, бедный папа. Минск: Попурри, 2002. 272 с.

5. Мухина В.С. Современное самосознание народностей Севера // Психол. журн.

1988. Т. 9, № 4. С. 44-52.

Социальная психология

6. Намжил Т.-О. Традиции семейного воспитания монголов и их изучение в сравне-

нии с традициями народов Северо-Восточной Азии: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Улан-Батор, 1997. 49 с.

7. Ушаков Д.В. Роль семьи в воспроизводстве этничности народов Республики Алтай // СОЦИС. 2009. № 3. С. 101-108.

8. Экономическая психология в структуре жизненных реалий // Под ред. М.А. Вино-

курова, А.Д. Карнышева. Иркутск: ИГЭА, 2001. 252 с.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL MECHANISMS AND PECULIARITIES OF ETHNIC AND ECONOMIC SOCIALIZATION Kamyshev A.D., Ivanova E.A. (Irkutsk)

Summary. The article considers the mechanisms and the factors that influence ethnic and economic socialization of a person and have concatenation and mutual dependence. Also the complex of factors that determines the process and the main content of economic socialization are shown. The authors think it is very important to train any person for realization of six economic roles (in Russian - 6Ps): consumer, buyer, producer, entrepreneur, seller, tax payer as well as to help to acquire skills of effective owner.

Key words: ethnic and economic socialization; ontogenetic and organizational roles; traditional types of activity; stereotypes; motives and self-assessment of a person.

ПРОЕКТ

Интеграция этнокультурных ценностей и дополнительного образования как условие социализации детей и подростков

(методологический аспект)

1. Актуальность и социальная значимость проекта

Духовные ценности народа, его традиции, нормы поведения в течение многих веков играли решающую роль в воспитании и становлении подрастающего поколения, в формировании его нравственных, эстетических, трудовых и социальных качеств в целом. Поэтому в последнее время региональная культура как фактор формирования межкультурной компетенции рассматривается как одно из приоритетных направлений в содержании государственной политики, в том числе и в области образования. В своей практической деятельности многие работники образования стремятся преобразовать механизм трансляции приобретенных знаний, умений, навыков в средство развития личности, обладающей творческим мышлением, инициативностью, сформированным мировоззрением.

Анализ социо-культурной ситуации показывает, что общество переживает духовный кризис, который усугубляется и внешним влиянием ценностей западной культуры, основанной на агрессии и насилии. В этой ситуации размывания общественного сознания, отсутствия общепринятых идеалов молодому человеку трудно приобрести свою идентичность. Такой национально-культурный кризис порождает духовный вакуум. В социальной среде, особенно в среде подростков, наблюдается нигилизм к историческому прошлому своего народа, происходит деформация ценностных ориентаций, вытеснение индивидуализмом коллективных и общественных интересов, где не находится места таким понятиям как патриотизм, любовь к Родине, бескорыстие, толерантность, сострадание. Все эти духовно-нравственные ценности перестают выполнять свое воспитательное предназначение.

И здесь школа должна играть главную роль.Образование в обучении и воспитании детей призвано развиваться с учетом традиций этноса. Такое образование формирует, прежде всего, национальное самосознание, ценностное отношение к Родине, к природе, к семье, родному дому и родителям, к труду, к творчеству, к культурному наследию и традициям своего и других народов. Необходима такая межкультурная педагогика, которая рассматривает поликультурное общество в качестве условия для совместного обучения и взаимного культурного обогащения. В таком случае задача воспитания, в частности, путем привлечения воспитательного потенциала традиционной культуры и лучших традиций современной системы образования, могли бы стать эффективной теоретико-методологической базой, инструментом для формирования личностных качеств обучающегося.

В настоящее время научная и творческая общественность ведет поиск создания эффективных образовательных моделей для обеспечения оптимальных условий решения обозначенных проблем.

Как оптимальная модель для реализации межкультурной педагогики может рассматриваться система дополнительного образования. Дополнительное образование, обладая большим художественно-образовательным и воспитательным потенциалом, способно через различные виды творческой деятельности отразить своеобразие национальной культуры своего региона и ввести обучающихся в мир общечеловеческих ценностей. Однако задача по внедрению этнокультурного компонента в эту образовательную систему не всегда решаема из-за тех требований, которые выдвигаются к уровню современного образования.

Анализ научно-педагогической, методической литературы показывает, что концепция регионального компонента в культурно-воспитательном аспекте системы дополнительного образования ХМАО – Югры еще только складывается, поэтому разработана и освещена с недостаточной полнотой.

Среди наиболее уязвимых участков в деятельности учреждений этого направления являются следующие проблемы:

Отсутствие достаточного внимания к воспитательной роли этнокультурного компонента как фактора духовно-нравственного воспитания детей.

Не отработан механизм трансляции умений, знаний и навыков в средство формирования этнокультурных ценностей личности.

Не разработаны образовательные программы и методическое сопровождение, адаптированные к местным, региональным условиям, которые смогли бы системно и последовательно знакомить детей с жизнью и бытом народов коренной национальности, нет методических рекомендаций по проведению данных занятий.

Не подготовлены педагоги, способные осуществлять полноценный образовательный процесс. Как следствие, процесс внедрения этнокультурного компонента в содержание образования реализуется бессистемно. В большинстве случаев затрагиваются фрагменты чужой культуры, которые вырваны из общего контекста, поэтому воспринимаются без осмысления, теряется комплексное представление о культуре народов, проживающих в данном регионе.

Отсутствует современная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов в области этнокультурной составляющей образования.

Слабая материально-техническая база или ее полное отсутствие.

Слабая информированность в сфере пропаганды традиционной материальной и духовной культуры, способствующая снижению к ней интереса общественности.

Актуальность данного проекта обусловлена потребностью современного общества в воспитании духовно-нравственной, толерантной личности, формирующейся в творческой деятельности.

2. Сформированность научной базы проекта

Степень научной разработанности данного проекта определялась эмпирическим материалом научных работ, монографиями известных этнографов, историков, трудами исследователей в области этнокультурного образования.

Теоретико-методологической основой проекта являются опубликованные работы автора, доклады, представленные на научных и научно-практических конференциях по проблемам этнокультурной составляющей в системе дополнительного образования (Красноярск, Новосибирск, Нижневартовск). Использованы материалы краеведческих чтений, исследования автора проекта.

Концепция регионального компонента в его культурно-образовательном аспекте нашла свое подтверждение в практической деятельности:

специализированный класс и ансамбль национальных инструментов «Тови» в МБОУДОД «Детская школа искусств №1»;

ансамбль национальных инструментов, национальный театр обско-угорских народов в МОСШ «№2 - многопрофильная»;

мастер-классы по обучению на национальных инструментах;

элективные курсы для студентов НГГУ на факультетах «Дополнительные профессии», «Музыкальное образование».

3. Степень соответствия направлениям государственной образовательной политики

Критериями соответствия направлениям государственной образовательной политики данной программы являются:

Соответствие с Законом об образовании РФ;

Соответствие с Концепцией развития художественного образования в РФ;

Соответствие с государственными образовательными стандартами;

Соответствие с учебными планами и программами нового поколения.

4. Цель проекта

Содействие созданию педагогических условий для распространения достижений национальной культуры через интеграцию этнокультурных традиций обских угров в системе дополнительного образования. Включение в образовательный оборот этнокультурную составляющую как воспитательный фактор в формировании морально-нравственных качеств обучающихся в условиях поликультурной образовательной среды.

5. Интеграция различных видов и форм деятельности

Подготовка молодого человека к жизни в поликультурном образовательном пространстве предполагает не только наличие знаний о других народах и их культурах, понимания их своеобразия и ценностей. В формировании этнокультурной компетенции важное значение имеют такие факторы, как обучение, воспитание, творческая деятельность и общение. В качестве механизмов формирования этнокультурной компетенции обучающихся можно предложить пять моделей:

1. Межпредметная модель предполагает равномерное распределение соответствующего материала по всем учебным предметам общеобразовательной школы.

2. Модульная модель предполагает включение в учебные дисциплины гуманитарного цикла специальные темы модулей, которые отражают этнокультурное своеобразие региона, России и других стран.

3. Монопредметная модель предполагает углубленное изучение этнических культур, языков, истории, географии, искусства региона за счет вариативной части базисного плана.

4. Комплексная модель реализуется в виде интегративных курсов, в которых отдельные аспекты национальной культуры могут быть представлены во взаимосвязи истории и краеведения, русской и родной литературы, биологии, экологии и т.д.

5. Дополнительная модель предполагает изучение школьниками национально-регионального компонента в ходе внеклассных и внешкольных мероприятий.

На первом этапе реализуется деятельность в системе основного образования, направленная на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, а также внеурочная, основная задача которой – удовлетворение потребностей обучающихся в содержательном досуге. На втором этапе обеспечиваются условия для создания единого образовательного пространства, происходят существенные изменения в системе образования – и начинает формироваться сама модель интеграции. На третьем этапе создается целостное образовательное пространство, построенное на интеграции основного и дополнительного образования.

6. Новизна проекта

Новизна проекта заключается в том, что в системе дополнительного образования впервые в условиях мало изученного вопроса, с одной стороны, и труднодоступностью информационных источников, с другой стороны, предлагается разработанная комплексная и апробированная на практике система интегрированных курсов этнокультурного компонента.

На примере двух предложенных видов внеклассной творческой деятельности: факультативный курс «Культура обско-угорских народов» и «Обучение на традиционных музыкальных инструментах», можно разработать и успешно реализовать по модульной технологии часть комплексных интегрированных программ, объединив их в систему воспитательных мероприятий общешкольного и общегородского характера. Кроме того, многоаспектное содержание этнокультурного компонента может быть представлено в виде прикладных знаний в рамках базовых дисциплин: природоведения, литературы, истории, музыки, изобразительного искусства, физической культуры и т.д.

7. Организация этнокультурного компонента во внеурочной деятельности

В настоящее время научная и творческая общественность ведет поиск создания эффективных образовательных моделей для обеспечения оптимальных условий решения обозначенных проблем. Можно рассмотреть реализацию регионального компонента как структурно-системную, функциональную и динамически развивающуюся модель учебно-воспитательной работы в системе общеобразовательных учреждений, где

система дополнительного образования концентрирует свою деятельность на сохранении национально-культурных традиций через вовлечение детей в различные виды и формы творчества.

Примерный перечень видов и форм

внеурочной деятельности

В школе можно по-разному пытаться реализовать этнокультурный компонент. Например, он может развиваться как самостоятельный курс (с 1 по 4 класс), где содержательные блоки этнокультурного компонента в начальной школе могут быть определены программой «Основы национальной культуры». Содержание и структура ее может не соответствовать традиционной системе обучения, где доминирует предметный принцип формирования плана, поскольку несут в себе синкретичность и вариативность, заданные спецификой народной культуры. Такой курс может быть рассчитан на 4 года, в течение которых в процессе практических занятий перед обучающимися раскрывается характер мировосприятия, выработанный нашими предками.

Реализуя образовательно-воспитательные задачи занятий в рамках данного курса предполагается, что изучение на них фольклора и традиционной культуры не является самоцелью, это всего лишь средство воспитания и развития ученика.

Так, навыки народного пения с особой манерой звукоизвлечения для детей не обязательны, но разучивание народных песен способствует развитию голосового аппарата, дает сведения о народной музыкальной речи; умение отгадывать народные загадки не самоцель, но развивает мышление и фантазию, дает представление о структуре жанра; обрядовое действие сегодня вроде бы не современно, но актуален смысл обряда как особый, игровой способ моделирования жизненной ситуации.

Для достижения поставленных целей и задач этнокультурного компонента программой выделяются блок познавательной деятельности и блок эстетически продуктивной деятельности.

Задача второго блока - учить вслушиваться и воспринимать песенное искусство, воспринимать произведения декоративно-прикладного искусства, обучать учащихся технике росписи орнамента, освоить основы народной хореографии, знать особенности покроя национальной одежды, участие в кукольном спектакле, шитье костюмов для кукол и т.д.

Сверхзадача этого блока: развивать творческие способности методом освоения различных видов народного творчества.

Для успешной реализации этнокультурного компонента в условиях образовательного учреждения важно:

1. Дать теоретико-методологическое обоснование национальной культуры коренных народов региона как фактора социализации личности обучающегося.

2. Раскрыть особенности народной педагогики в условиях образовательного учреждения.

3. Проанализировать опыт, состояние и возможности современных педагогических технологий в области этнокультурного образования.

4. Определить педагогические условия для внедрения в содержание образовательных программ этнокультурного компонента.

5. Создать учебно-методическое обеспечение, позволяющее эффективно осуществлять образовательный процесс средствами традиционного творчества.

6. Транслировать материалы этнической культуры в образовательные программы смежных дисциплин для их метапредметного взаимодействия в рамках учебного плана школы.

7. Владеть психолого-педагогическими основами формирования интереса детей к национальной культуре в процессе обучения.

8. Обеспечить квалифицированными педагогическими кадрами, владеющими методической базой и способными обучать детей с учетом традиционной народной педагогики данного региона.

9. Обеспечить необходимыми средствами обучения.

В социальном пространстве современная молодежь демонстрирует психологическую готовность к восприятию перемен во всех сферах жизнедеятельности общества, вырабатывает свою собственную культуру, формирует новые жизненные стили, стереотипы мышления. Однако следует отметить, что обращение к традициям народной педагогики в формировании этнокультурных ценностей становится действенным формирующим средством при условии, если их духовное содержание, художественно-образная система и творческий потенциал станут личным индивидуальным опытом учителя и обучающегося, если этот образовательный процесс окрашен колоритом тех мест, где ты живешь, учишься, работаешь.

Здоровьесберегающий компонент при реализации проекта

1.Наличие удобного для обучающихся расписания занятий.

2.Смена вида деятельности: пассивной - в первой половине дня на активно-творческую во второй половине дня, полезна для здоровья, особенно для обучающихся младших классов.

3.Позитивное отношение к творческим занятиям способствует устойчивому позитивному настроению обучающихся.

4.Мелкая моторика рук при игре на национальных музыкальных инструментах, в занятиях в кружках ДПИ способствует умственному развитию.

5.Использование дыхательной гимнастики по системе Стрельниковой Н. в работе над голосовым аппаратом на занятиях хора является хорошей профилактикой

простудных заболеваний.

6.Занятия народной хореографией, национальными видами спорта способствуют общему укреплению организма.

9. Учет региональных особенностей в содержании проекта

Региональный компонент является основой содержания данного проекта.

10. Тиражируемость, перспективность применения проекта в

других образовательных учреждениях

Разработан и растиражирован в типографском варианте учебно-методический комплект «Культура обско-угорских народов». Курс лекций «Обучение на традиционных музыкальных инструментах обско-угорских народов». Данный УМК прошел апробацию на факультете «Музыкальное образование» НГГУ, г. Нижневартовск 2008 г., 2009г., на факультете дополнительных профессий в 2010г., 2011г., МБОУДОД «Детская школа искусств№1» г. Нижневартовск 2010г. Была презентация УМК НГГУ, 2009г, МБУДОД «Детская школа искусств№1», 2008г.

В настоящее время успешно применяется в МОСШ г. Мегиона, пгт. Излучинска Нижневартовского района, в МБУДОД «Национальная детская школа искусств» г. Саранпауль ХМАО – Югры, в «СОШ №2-многопрофильная» г. Нижневартовска, в Центре для одаренных детей Севера г. Ханты – Мансийска, в досуговых учреждениях Нижневартовского района.

Участие в научных конференциях:

5-я Международная научная конференция – НГГУ, Нижневартовск, 2008г.;

Всероссийская научно-практическая конференция, г. Нижневартовск, 2008г;

Межвузовская научная конференция-семинар, г. Красноярск, 2009г.;

Всероссийская научно-практическая конференция, г. Новосибирск, 2010г.;

3-я региональная научно-практическая конференция, г. Нижневартовск, 2010г.

В рамках проектов Гранта Губернатора ХМАО – Югры (2009 г.) и Гранта Президента РФ (2010 г.) были проведены курсы по обучению на музыкальных инструментах обско-угорских народов для специалистов дополнительного образования ХМАО - Югры и ЯНАО.

Рецензенты УМК:

доктор культурологии, профессор Нижневартовского университета бизнеса и права Жукоцкая З.Р. г. Нижневартовск;

кандидат исторических наук, директор МУ «Музей истории и этнографии». Малоземова О.В., г. Югорск;

композитор, музыковед, инструментовед, преподаватель Ханты-Мансийского колледжа для одаренных детей Севера В. Шесталов на образовательную программу «Традиционные музыкальные инструменты обско-угорских народов».

Использованная литература

1.Ибрагимова Л.А. Теоретические основы формирования духовно-нравственной культуры молодежи. Актуальные проблемы образования в работе с детьми в поликультурной среде: сборник научных трудов/Нижневартовск: НГГУ, 2008.- с.6.

2.Полынская И.Н.: сборник научных трудов. М., Человек и образование №1. 2009. - с.101 – 102.

3.Рамзаева Т.Г. Сингвометодические принципы авторских учебников «Дополнительное образование детей для современной начальной школы». М., Начальная школа. 2006.№5 – С. 1 – 13.

4. Хазеева И.Н. Реализация регионального компонента в музыкально-педагогическом образовании. Монография / Нижневартовск: НГГУ, 2008. – 2009.- с.34-35.

Программа опытно-экспериментальной работыДурновской основной общеобразовательной казачьей школы

Новоаннинского района Волгоградской области

2007-2009 годы

Тема

: Этнокультурное образование как средство социализации личности

(в условиях основной общеобразовательной казачьей школы)

Актуальность темы

Образование является фактором, обеспечивающим поступательное развитие во всех сферах жизнедеятельности человека. Изменения социальной системы влияют на качественные (целевые, содержательные, процессуальные) характеристики образования.

Современное образование обладает несколькими сущностными характеристиками. Во-первых, образование - всеобщая культурно-историческая форма становления и развития сущностных сил человека, обретения им образа человеческого, способности к самообразованию, самовоспитанию и тем самым к саморазвитию. Во-вторых, образование - достаточно самостоятельная форма общественной практики. Она включает различные виды профессиональной деятельности в образовании (профессионально-педагогической, научно-методической, социально-педагогической, управленческой), взаимосвязь которых обеспечивает наиболее эффективное достижение личных и социальных целей образования. В-третьих, образование - универсальный способ трансляции общественного опыта, дар одного поколения другому; общий механизм социального наследования, связывания некоторой общности людей, передачи и сохранения норм и ценностей их общей жизни.

Важное значение в этом процессе имеет организация этнокультурного образования как противовес унификации образования, его ценностной инверсии. Этнокультурное образование способствует преодолению разрыва ценностных связей между поколениями, приобщению к культурно- историческому наследию народа. В этнокультурном образовании закреплен опыт практической и духовной деятельности сообщества. Оно способствует формированию важнейших моральных принципов, норм и нравственных установок, закрепленных в культуре этносов и субэтносов (например, казачества). Организация этнокультурного образования в современных образовательных учреждениях нацелена на формирование и закрепление норм социальных отношений, семейных, трудовых отношений между поколениями.

Несмотря на всю сложность социальной ситуации складываются благоприятные условия для модернизации образования, формирования новой современной системы этнокультурного образования: создана нормативная база для организации функционирования в школах кружков и факультативных курсов этнокультурной направленности, появляются учебники и программы, рекомендованные Министерством образования и науки Российской Федерации. Очевидно, что ведущими принципами новой образовательной модели являются: гуманистическая установка образовательного процесса; акцентирование всей педагогической деятельности на личности ребенка; реализация принципа социальной справедливости; этнокультурная направленность содержания образования.

В Волгоградской области накоплен позитивный опыт по реализации данных образовательных принципов. Этому способствует областная целевая программа поддержки казачьих обществ, определяющая приоритетные направления возрождения казачества; целевой проект «Региональный казачий компонент в системе образования Волгоградской области в составе межведомственного перечня мероприятий в бюджетной сфере «Образование» на 2004-2010 годы». В настоящее время действует региональная Программа патриотического воспитания, разработан региональный этнокультурный компонент государственного стандарта общего образования. В образовательных учреждениях области действуют кружки и курсы этнокультурной направленности, проводятся олимпиады и конкурсы творческих работ по истории края.

В то же время, как отметил Президент Российской Федерации В.В.Путин на заседании Государственного Совета, «усилия государства по сохранению и развитию этнокультурной сферы все еще далеко не соответствуют степени ее значимости для общества и государства».

Таким образом, организация этнокультурного образования в современной ситуации характеризуется рядом противоречий. Это противоречия между:

Гуманистической направленностью этнокультурного образования и новыми ценностными приоритетами молодежи, основанными на принципах индивидуализма и прагматизма;

Необходимостью позитивного влияния на развитие личности ученика в соответствии с его возрастными особенностями и степенью социализации и невостребованностью в массовом педагогическом опыте традиционных ценностей;

Значимостью интеграции региональной информации с данными об общероссийских процессах социокультурного и экономического развития и недостаточной разработкой ее механизмов;

Потребностью учащихся в адекватных способах самоидентификации как представителей этнокультурного сообщества и недостаточной реализацией воспитательного потенциала учебных дисциплин;

Необходимостью развития способности учащихся к самостоятельному жизненному выбору, социализации в условиях многонационального и поликонфессионального своеобразия Волгоградской области и недостаточной координацией функций участников образовательного процесса.

Данные противоречия, свойственные как российской системе образования, так и образовательной практике учреждений основного общего образования, являются серьезным препятствием для организации процесса этнокультурного образования учащихся. В связи с этим, экспериментальная работа Дурновской основной общеобразовательной казачьей школы будет направлена на поиск вариантов их разрешения и оптимизацию процесса этнокультурного образования.

Объект эксперимента : этнокультурное образование личности

Предмет эксперимента : условия организации процесса этнокультурного образования в основной общеобразовательной казачьей школе

Цели эксперимента:

1.Выявление организационно-педагогических условий реализации процесса этнокультурного образования учащихся.

2.Выявление психолого-педагогических условий реализации процесса этнокультурного образования личности.

3.Проектирование потенциально возможных результатов этнокультурного образования, которые могут быть гарантированы в основной общеобразовательной школе.

4.Разработка и апробация педагогических средств, ориентированных на оптимизацию процесса этнокультурного образования учащихся.

5.Создание условий для повышения квалификации преподавательских кадров по направлениям реализации целей этнокультурного образования.

Педагогическая цель эксперимента заключается в создании условий организации процесса этнокультурного образования как средства социализации учащихся посредством апробации этнокультурного казачьего компонента.

Этнокультурное образование представляет собой совокупность духовной и предметной социальной деятельности, а также ее результатов, сложившихся и существующих в обществе под воздействием традиционных этнокультурных ценностей.

В связи с этим особую значимость приобретают следующие принципы этнокультурного образования:

Гуманистическая направленность образования (отношение педагога к воспитаннику как к ответственному субъекту собственного развития) реализуется путем формирования отношения к себе, к миру и с обществом.

Природосообразностъ (воспитание должно основываться на научном понимании естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития человека сообразно его полу и возрасту).

Кулътуросообразностъ (образование должно строиться в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры и особенностями, присущими традициям тех или иных регионов).

Светский характер образования и законности (соответствие действующему законодательству РФ).

Учет данных принципов оптимизирует организацию процесса этнокультурного образования в условиях основной общеобразовательной казачьей школы.

Задачи экспериментальной работы:

1. Выработать комплекс показателей, обеспечивающих целостное представление о качественных и количественных изменениях в процессе этнокультурного образования учащихся.

Расширить удельный вес курсов, предполагающих учет индивидуальной образовательной траектории (элективные курсы, курсы по выбору).

Обеспечить реализацию этнокультурного образовательного компонента применительно к гуманитарным и, частично, естественно-научным курсам, внеклассной работе.

Отработать механизмы взаимодействия школы с православными религиозными учреждениями, со светскими учреждениями и жителями района с целью оптимизации процесса этнокультурного образования учащихся.

Разработать учебно-программную и методическую документацию соответствующую структурным и содержательно-технологическим изменениям управляющей и управляемой подсистем образовательного учреждения в процессе экспериментальной деятельности.

Гипотеза: этнокультурное образование реализует социализирующую функцию, если:

на основе анализа существующих условий и прогноза перспективных требований будет проведено моделирование результатов этнокультурного образования в основной общеобразовательной казачьей школе;

система управления учреждением основного общего образования будет оперативно принимать решения по организационным и правовым вопросам;

будет создана система научно-методического обеспечения образовательного процесса;

будет разработана система стимулирования работы по организации процесса этнокультурного образования на всех уровнях: ученик – учитель – руководитель;

достигнутый уровень организации процесса этнокультурного образования будет регулярно соотноситься с достижениями других образовательных учреждений региона;

будет создана система педагогического мониторинга по отслеживанию результатов работы коллектива в рамках эксперимента;

будет стимулироваться профессиональный рост и творческий поиск педагогов как основа поступательного развития образовательного процесса;

Диагностический инструментарий:

На всех этапах экспериментальной работы будет осуществляться мониторинг, основными функциями которого являются следующие:

Интегративная - обеспечивает комплексную характеристику процессов, происходящих в учебно-воспитательном процессе школы.

диагностическая - позволит выявить уровень готовности педагогов к экспериментальной работе.

экспертная - характеризует особенности экспертизы программно- методического материала, форм, методов, технологий, используемых в экспериментальной работе.

Исходные теоретические положения

В настоящее время формируется новый психотип человека, направленного на развитие своего человеческого потенциала, освоившего свою родную культуру и традиции, получившего качественное образование, который способен жить в любой ситуации. Культурные традиции являются своеобразными механизмами выживания, в которых сохранен опыт поколений по решению экономических проблем, опыт собирания и использования потенциала, позволившей этносу сохранять себя в любых условиях. Следовательно, только учет этих закономерностей поможет решать все вопросы, связанные с преодолением негативных социальных явлений и конфликтов.

Одним из естественных механизмов гармонизации межэтнических отношений в условиях полиэтничности и поликультурности населенных пунктов является система образования. Большинство народов планеты, согласно данным ЮНЕСКО, билингвально или полилингвально, в особенности население больших городов. Характерным является наличие противоречия, встающего перед представителями, населяющих их этносов: с одной стороны, это стремление сохранить свой язык, культурное наследие и самобытность, а с другой стороны, стремление сохранить и обеспечить свою включенность в общегосударственный и мировой социокультурный контекст. Выходом из этого противоречия является создание в системе образования подсистемы, которая с максимально возможной полнотой в реальном масштабе времени удовлетворяла бы самые насущные этнокультурные и этнообразовательные потребности населения. Такой подсистемой являются учреждения с этнокультурным компонентом образования.

- этнокультурный компонент должен охватывать широкий круг учебных дисциплин и выступать одним из базовых оснований внеклассной деятельности. Такой подход вытекает не только из положений современной педагогической науки, но и из опыта развития национальных школ как в нашей стране, так и за рубежом, а также из практических задач, встающих перед образовательными учреждениями в связи с притоком инонационального населения. Учащиеся остро нуждаются в адекватных способах самоидентификации, и в воспитании и реализации конструктивного межнационального взаимодействия, и в формировании навыков межэтнической толерантности, и в расширении этнокультурного кругозора. В связи с этим этнокультурный компонент в образовательных программах не может сводиться лишь к изучению культуры собственного народа, а должен ориентироваться на межкультурное обучение, то есть на ознакомление с культурами различных народов, с представителями которых учащимся предстоит общаться. Особо следует отметить, что в связи с продолжающимися изменениями этнодемографической ситуации в стране, национальный аспект образования касается не только учреждений национального образования. Практически все образовательные учреждения являются многонациональными по составу учащихся. И в дальнейшем, по прогнозам ученых, этот процесс будет продолжаться, что потребует соответствующего отражения в содержании учебно-воспитательного процесса во всех учреждениях образования, принятия новых управленческих решений.

Включенные в содержание образования гуманистические ценности Мир, Человек, Жизнь, Красота, Отечество, Труд, Познание (В.А.Караковский, А.В.Кирьякова) как опыт эмоционально-ценностного отношения к миру присутствуют там имплицитно и нуждаются в выявлении. Будучи выявлены, структурированы, дидактически переработаны и приняты педагогом в качестве личной системы ценностей, они могут стать основой системы ценностных ориентаций подростков, проявляющих, в силу возрастных особенностей, повышенный интерес к поиску идеалов и смысла жизни, а также ядром системы этнокультурного образования в массовой педагогической практике;

Ответственность за формирование ценностных ориентаций подрастающих поколений, раскрытие национального менталитета через освоение национальной и мировой культуры, создает теоретико-методологический фундамент использования гуманистических ценностей образования в процессе этнокультурного образования учащихся;

Содержание этнокультурного образования является отражением важнейших измерений бытия человека, его отношений и деятельности в социуме, духовной сфере, природе, представленных в содержании образования. Помимо знаний и способов деятельности, оно включает опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения. Целостность картины мира и определение места человека в нем достигается комплексом базового и дополнительного образования на основе единства содержательной и процессуальной сторон обучения, его образовательной, воспитывающей и развивающей функций, единства целей и ценностей, взаимодополнительности содержания, а также единства требований со стороны педагогов и воспитателей. Открытость процесса этнокультурного образования обеспечивает гармоническое сочетание обязательного и дополнительного компонентов при опоре на учебные предметы гуманитарно-культурологического профиля, предоставляя тем самым широкие возможности выбора содержания в соответствии с личностными потребностями учащихся и педагогов;

Технологии процесса этнокультурного образования представляют собой совокупность действий, операций и процедур, обеспечивающих диагностируемый и гарантированный результат в постоянно изменяющихся условиях. К принципиально значимым характеристикам данных технологий относятся: наличие четкой и диагностично заданной цели, корректно измеримого результата деятельности; представление содержания деятельности в виде задач разной степени сложности; решение каждой из этих задач с помощью описания их объекта, конкретного комплекса правил, приемов, логической структуры их решения; накопление множества моделей, приемов и описаний, позволяющих обобщать способы поиска решений, аккумулировать и использовать существующий опыт; указание способов взаимодействия участников образовательного процесса; мотивационное обеспечение деятельности учителей и учащихся; активное рефлексивное воздействие педагога на эмоционально-мотивационную сферу подростка, обеспечивающую духовно-нравственное развитие; определение границ правилосообразной (алгоритмической) и эвристической (творческой) деятельности учащихся и педагогов, допустимого отступления от правил;

-этническая идентификация определяется как осознание своей принадлежности к определенной этнической группе, переживание индивидом своего тождества с одной этнической общностью и обособление от других этносов (В. С. Мухина). Основным условием развития идентичности является этнокультурное образование, основой идентичности выступают этнические традиции - исторически сложившиеся образы мыслей, чувств, действий, которые усваиваются ребенком в процессе познания окружающей среды и социализации в микросреде. Этническое самосознание (как и любое групповое), чувство "мы" обязательно предполагает соотнесение (и в этом смысле - противопоставление) этого "мы" какому-то или каким-то "они", то есть другим этническим группам. Осознание особенностей своей этнической группы не содержит в себе предубеждения против других этносов.

-велико влияние этнического самосознания на социализацию личности. Оно проявляется в сфере межличностных отношений. Будучи устойчивой основой существования человека, оно представляет собой активный фактор человеческой жизнедеятельности: способствует инициированию определенных действий, следованию определенным ценностям, предпочтению определенной культуры, выступает барьером, отталкивающим все «чужое» (стандарты поведения, идеи). Этническое самосознание выступает вектором жизненного поведения человека.

Этапы осуществления экспериментальной работы.

Первый этап (мотивационный, 2007-08 уч. год) предполагает создание информационного пространства, ресурсное обеспечение начала деятельности экспериментальной площадки, разработку и апробацию авторских программ. Выявление затруднений в практической реализации основных направлений экспериментальной деятельности. Предусматривается повышение квалификации педагогических кадров по профилю эксперимента в системе курсовой подготовки ВГИПК РО.

Второй этап эксперимента (формирующий, 2008-09 уч. годы) предполагает создание системы условий для организации процесса этнокультурного образования учащихся, мониторинг для отслеживания динамики качества образования учащихся с использованием традиционных методов (анкетирование учащихся, родителей, педагогов, наблюдение). Активное использование метода индивидуальной и групповой экспертной оценки. Корректирование УМК в соответствие с целями эксперимента.

Третий этап эксперимента (обобщающий, 2009-10 уч. годы) предполагает теоретическое осмысление полученных результатов, внесение корректив в концепцию развития учреждения основного общего образования. Осуществление научно- методического описания хода и результатов эксперимента и представление их как продуктов деятельности педагогического коллектива основной общеобразовательной казачьей школы. Представление результатов опытно-экспериментальной работы педагогическому сообществу.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА:

Ахаян Т.К., Кирьякова А.В. Ориентация и деятельность школьников. М.: Прометей, 1991.

Блюмкин В.А. Мир моральных ценностей. М.: Знание, 1981.

Бондаревская Е.В. Ценностные основания личностно ориентированного воспитания// Образование в поисках человеческих смыслов. Ростов-н/Д.: РПУ, 1995.

Внутришкольное управление. Словарь-справочник. Под ред. А.М.Моисеева. М.,1998.

Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М.: Прогресс, 1990.

Диакон Андрей Кураев «Школьное богословие». С-Пб., «Светлояр»,2000.

Караковский В.А. Воспитай гражданина. М.: Моск.рабочий, 1987.

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. М.: АПКиПРО,2002.

Лазарев В.С. Системное развитие школы. М.: Педагогическое общество России, 2002.

Медушевский В.В. Основы духовно-нравственного воспитания и образования в школе.М.,2001.

Морозов Е.П., Пидкасистый П.И. Подготовка учителей к инновационной деятельности // Педагогика.1991.

Новикова Т.Г. Проектирование эксперимента в образовательных системах. М.: ППКиПРО, 2002.

Образовательный процесс в начальной, основной и старшей школе. Рекомендации по организации опытно-экспериментальной работы. М.: Сентябрь, 2001.