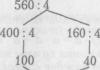

Имеются различные основания классификации научных иссле- дований:(рис. 4.9).

Рис. 4.9.

Имеются несколько основных типов научных исследований по целевому назначению:

- - фундаментальные,

- - прикладные,

- - разработки.

Основные направления фундаментальных исследований:

- - разработка и развитие теоретических концепций науки,

- - развитие научного статуса,

- - развитие истории и методологии науки,

- - получение принципиально новых знаний,

- - дальнейшее развитие системы уже накопленных знаний.

Резюмируя, укажем на, т.е. призваны разрешать на то, что фундаментальные исследования направлены на решение задач стратегического характера.

Основными признаками фундаментальных исследований являются:

- теоретическая актуальность. Выявлены закономерности, принципы или факты, имеющие принципиально важное значение,

- концептуальность и историзм,

- осуществлён критический анализ научно несостоятельных положений,

- использованы методики, являющиеся адекватными природе познаваемых объектов объективной действительности,

- имеется новизна и научная достоверность полученных результатов.

Как правило, результаты фундаментальных исследований не находят прямого выхода в практику. Их задача - обогащение теории и методологии самой науки.

Практические задачи или теоретические вопросы практической направленности решают прикладные исследования:

- - прикладные исследования связаны с созданием новых, либо совершенствованием существующих технологий, средств производства, предметов потребления и т.п.;

- - прикладные исследования, как правило, являются логическим продолжением фундаментальных исследований и по отношению к ним носят вспомогательный характер;

- - прикладные исследования решают оперативные задачи. Таким образом, они опираются на фундаментальные исследования, которые, в свою очередь, вооружают их общей ориентацией в частных проблемах, теоретическими и логическими знаниями, а также помогают определить наиболее рациональную методику исследования;

- - прикладные исследования предоставляют ценный материал для фундаментальных исследований;

- - прикладные исследования имеют практическую ориентацию (направленность) и отчётливое целевое назначение;

- - получение ожидаемых результатов от прикладных исследований имеет большую вероятность (80-90%).

Прикладные исследования характеризуются следующими признаками:

- они приближены к актуальным запросам практики,

- их характеризует сравнительная ограниченность выборки исследования,

- они оперативны в проведении и внедрении результатов и др.

Разработки - это использование результатов прикладных исследований:

- - для создания и отработки опытных моделей техники (машин, продуктов), технологии производства (деятельности);

- - для усовершенствования существующей техники и технологии;

- - для непосредственного обслуживания практики.

Разработки опираются на прикладные исследования и передовой

опыт; результаты и продукты научных исследований принимают форму, позволяющую использовать их в других отраслях общественного производства. Отличительные черты разработок:

- ? целеустремленность,

- ? конкретность,

- ? определенность

- ? (сравнительно) небольшой объем.

Различаются следующие источники финансирования научных исследований:

- - бюджетные. Работы, финансируемые из средств бюджета Российской Федерации или бюджетов субъектов РФ;

- - хоздоговорные. Работы, финансируемые организациями- заказниками по хозяйственным договорам;

- - нефинансируемые. Работы, выполняемые по инициативе учёного, индивидуальному плану преподавателя.

Различаются следующие сроки проведения научных исследований:

- 1) долгосрочные;

- 2) краткосрочные;

- 3) экспресс-исследования.

Различаются следующие виды исследований по характеру решаемых задач:

- - обзорно-аналитические,

- - обзорно-критические,

- - теоретические,

- - методические,

- - описательно-эмпирические,

- - объяснительно-эмпирические,

- - экспериментальные.

Обзорно-аналитическое изучение (ОАИ). Если цель исследования состоит в том, чтобы лишь предварительно, но основательно ознакомиться с состоянием дел в науке и практике по исследуемой проблеме, то обычно ограничиваются организацией и проведением ОАИ. Данное изучение является наиболее трудоемким и предполагает подбор и изучение литературы по проблеме с последующим систематическим изложением и анализом проработанного материала (что уже сделано в науке, что предстоит сделать для того, чтобы ответить на возникшие вопросы, связанные с проблемой исследования). Результатом ОАИ выступает констатация фактического состояния дел по проблеме исследования. К данному виду исследования обычно предъявляются следующие основные требования".

- - соотнесенность содержания анализируемой литературы с избранной проблемой и темой исследования;

- - полнота списка изученной литературы;

- - глубина проработки литературных источников;

- - систематичность изложения имеющихся данных;

- - краткость и точность формулировки выводов;

- - грамотность текста, аккуратность его оформления и правильность с точки зрения имеющихся на данный день библиографических требований.

Информация, накопленная в результате изучения литературы, представляется в виде реферата, статьи, параграфа или главы курсовой или магистерской работы.

Обзорно-критическое изучение (ОКИ). Если в качестве дополнительной цели перед студентом ставится задача критически оценить сложившееся состояние дел по исследуемой проблеме, то обращаются к обзорно-критическому исследованию, которое, разумеется, в качестве первого шага на пути его осуществления предполагает внимательный анализ сложившегося состояния дел. Поэтому в данном исследовании представлены обзорно-аналитическая часть, подробная и аргументированная критика того, что и как уже сделано по проблеме исследования, и соответствующие выводы. Критический анализ может содержать и собственные размышления (предположения, идеи) автора, касающиеся возможного решения поставленной проблемы. Такие размышления могут перемежать текст или быть выделены в отдельный раздел, который явится переходным между аналитической, критической и конструктивно-теоретической частями работы. Результатом ОКИ является критическая оценка того, что сделано по проблеме исследования. К исследованию критического типа, кроме уже описанных выше, предъявляются следующие требования".

- - аргументированность критики;

- - непротиворечивость рассуждений и обоснованность выводов.

Результаты работы представляются в виде реферата, статьи, параграфа или отдельной главы курсовой или магистерской работы.

Теоретическое изучение (ТИ). Если перед студентом ставится задача найти новое решение проблемы (без чего, кстати, невозможно правильно сформулировать гипотезу), то проводится теоретическое изучение. В этом исследовании речь идет не о констатации сложившегося положения дел и не о его критике, а о поиске и предложении способов нового теоретического решения возникшей проблемы. Предложенное решение проблемы (гипотеза) - это авторский вклад в теорию решаемой проблемы, новое ее видение, оригинальная точка зрения. Теоретическое изучение может иметь и прикладной характер, если цель исследования - для конкретных областей туристской объективной действительности разработать технологию внедрения уже предложенных наукой и практикой идей решения проблемы.

По своей структуре теоретическое изучение обязательно содержит аналитическую, критическую и конструктивно-теоретическую части. В аналитической части дается обзор состояния дел по проблеме исследования (кто занимался проблемой, какие вопросы решены, что осталось не решенным), в критической части дается аргументированная оценка предложенных способов решения проблемы, в теоретической - излагаются основные идеи (концепция) автора по решению проблемы (новые способы решения проблемы или новая технология внедрения уже имеющихся способов) и дается их теоретическое обоснование.

К исследованию теоретического типа, кроме указанных выше, предъявляют следующие требования :

- - обоснованность выбора темы исследования (общественная, теоретическая и практическая значимость);

- - четкость формулировки методологических компонентов исследования (объект, предмет и т.д.);

- - точность определения используемых понятий;

- - логичность и смысловая стройность работы;

- - оригинальность и теоретическая обоснованность предложенного решения проблемы (новых способов или технологии внедрения имеющихся).

Результаты работы представляются либо в виде курсовой работы, либо теоретической главой дипломной работы.

Методическое изучение (МИ). Методическое изучение проводится в том случае, если перед студентом ставится задача - разработать, обосновать и проверить на практике некоторую новую методику. При этом, если создается диагностическая методика, то она должна:

- 1) содержать теоретическое обоснование необходимости ее создания, доказательство преимущества по отношению к имеющимся диагностическим методикам;

- 2) подчиняться критериям валидности, надежности, точности и однозначности;

- 3) содержать описание цели и методики ее использования в практике, технологию обработки и интерпретации получаемых с ее помощью данных.

Если создается методика деятельности, то:

- 1) должно быть представлено ее развернутое теоретическое обоснование;

- 2) дано подробное описание того, как с помощью этой методики осуществляется деятельность;

- 3) указано, где, как и когда на практике эту методику можно применять.

Результаты методического исследования оформляются в виде курсовой работы, главы, параграфа или части параграфа магистерской работы.

Эмпирические (опытные) исследования. В основу эмпирического, или опытного, исследования положены не литературные данные, не понятия, а реальные достоверные факты. Такое изучение, как правило, содержит в себе методическое, которое связано с использованием определенных методов сбора и анализа фактов. Эмпирическое изучение может быть описательным и объяснительным.

Задачей описательно-эмпирического исследования (ОпЭИ) является сбор, описание и анализ фактов, касающихся изучаемых объекта и предмета проблемы исследования. В ходе исследования студент просто наблюдает, фиксирует, описывает и анализирует то, что происходит в реальной объективной действительности, без какого-либо вмешательства. Результат исследования - собраны, описаны и проанализированы факты, реально существующие в практике туристской деятельности.

В задачу объяснительно-эмпирического исследования (ОбЭИ) входит не только сбор, описание и анализ фактов, но и их объяснение, которое должно содержать в себе выявление причин и причинно- следственных зависимостей между фактами, при котором неизвестное объясняется через известное. Результат исследования - научное объяснение известных фактов.

К эмпирическим исследованиям предъявляются следующие требования :

- - адекватность выбранных критериев и признаков изучаемому предмету и объекту исследования;

- - адекватность диагностических методик состояниям исследуемого объекта и предмета;

- - правильный подбор методов обработки результатов исследования;

- - краткость и точность формулировки выводов, их доказательность и обоснованность (непротиворечивость объяснения фактов).

Результаты эмпирического исследования оформляются либо в виде реферата, параграфа или его отдельной части курсовой или магистерской работы.

Экспериментальное изучение (ЭИ). Самым сложным и наиболее трудоемким является экспериментальное изучение, которое, во- первых, предполагает предварительное проведение всех вышеперечисленных исследований (без них организовать и провести настоящий эксперимент, рассчитанный на получение новых и ценных результатов, практически невозможно), во-вторых, требует значительных затрат сил и ресурсов на подготовку и проведение самого эксперимента. К экспериментальному исследованию, кроме перечисленных выше, предъявляются следующие требования".

- - непротиворечивость и убедительность логики доказательства того, что эксперимент прошел успешно;

- - обоснованность теоретической и практической значимости результатов эксперимента;

- - характеристика области научного и практического применения результатов эксперимента;

- - четкая формулировка практических выводов и конкретных методических рекомендаций.

Отличие экспериментального исследования от эмпирического состоит в следующем. Эмпирическое изучение не предполагает создания искусственной (экспериментальной) ситуации для выявления и сбора необходимых фактов. В исследовании подобного типа студент (исследователь, практик) просто наблюдает, фиксирует, описывает, анализирует и делает выводы из того, что происходит в реальной практике без какого-либо вмешательства. Если же исследователь изменяет обычное течение реальной объективной действительности (создает искусственную ситуацию), то такое изучение становится экспериментальным.

Методология научного творчества

Для начинающих исследователей весьма важно иметь хотя бы самое общее представление о методологии научного творчества, ибо на первых порах овладения навыками научной работы большинство возникающих проблем носит именно методологический характер. Молодым ученым, прежде всего, недостает опыта в организации своей работы, в использовании методов научного познания и применении логических законов и правил. Поэтому имеет смысл рассмотреть эти вопросы более подробно.

Научное изучение как основная форма научной работы

Всякое научное исследование - от творческого замысла до окончательного оформления - осуществляется индивидуально. Но все же можно определить и некоторые общие методологические подходы к его проведению, которые принято называть изучением в научном смысле.

Проникнуть в сущность вещей возможно при условии целостного подхода к объекту изучения, рассматривая его в процессе возникновения и развития, т. е. применяя исторический подход. Известно, что свежие научные результаты и ранее накопленные знания находятся в диалектическом взаимодействии. Иногда позабытое старое возрождается и получает как бы вторую жизнь, но в ином, более совершенном виде. Изучать в научном смысле - это значит вести поисковые исследования, «заглядывая» в будущее. Воображение, фантазия, мечта, опирающиеся на реальные достижения науки и техники, являются важнейшими факторами научного исследования. Но в то же время научное изучение - это обоснованное применение предвидения, хорошо продуманный расчет.

Сущность нового в науке не всегда видна самому исследователю. Многие факты и открытия из-за того, что их значение было плохо раскрыто, могут долгое время оставаться в резерве науки и не использоваться на практике. Научное изучение обязывает не только добросовестно изображать или описывать, но и узнавать отношение изучаемого к тому, что известно из предшествующего изучения.

Научно изучать - вести поиск причинно-следственной связи между явлениями, фактами и событиями; не только смотреть, но и видеть большое в малом, замечать частности.

Акцентируя внимание на основных вопросах темы, нельзя не учитывать так называемые косвенные факты, которые на первый взгляд кажутся малозначительными. Часто бывает, что именно за ними скрываются начала важных открытий.

Накопление научных фактов в процессе исследования - всегда творческий процесс, в основе которого лежит замысел ученого, его идея. Идея отличается от других форм мышления и научного знания тем, что в ней не только отражен объект изучения, но и содержатся осознание цели, перспективы познания и практического преобразования действительности. Жизнь ставит задачи, но зачастую продуктивные идеи для их решения находятся не сразу. Тогда на помощь приходит способность исследователя предлагать новый, совершенно необычный аспект ее рассмотрения.

Развитие идеи до стадии решения задачи обычно совершается как плановый процесс. Хотя науке и известны случайные открытия, но только плановая, хорошо оснащенная современными средствами работа позволяет вскрыть и глубоко познать объективные закономерности в природе. Научное исследование - очень трудоемкий и сложный процесс, который требует постоянного «высокого накала» - работы «с огоньком». Если исследование выполняется равнодушно, то оно превращается в ремесленничество и никогда не дает ничего существенного. Недаром научное творчество иногда сравнивают с подвигом. Как и подвиг, оно требует максимального напряжения энергии человека, его мыслей и действий.

В или среди прочих факторов необходимо перечислить методы исследования . Выбрать подходящие методы, применить их в процессе написания работы и грамотно описать во введении – задача не из лёгких. Она усложняется ещё и тем, что в каждой сфере исследования: психология, медицина, финансы, педагогика и прочие, применяются свои, узконаправленные методы. Ниже мы раскроем их сущность и назовём их общие и специальные виды.

Что такое методы исследования?

Это первый вопрос, в котором следует разобраться. Итак, методы исследования – это те шаги, которые мы выполняем на пути к своей работы. Это способы, которые помогают нам решить поставленные задачи.

По причине их огромного количества существуют разные классификации методов исследования , подразделения на виды, объединения в группы. Прежде всего, их принято разделять на две категории: универсальные и частные. Первая категория применима для всех отраслей знания, а вторая отличается более узкой направленностью и охватывает те методы, которые применяются строго в той или иной сфере науки.

Следующую классификацию рассмотрим более подробно и выделим их виды: эмпирические, теоретические, количественные и качественные. Далее рассмотрим методы, применимые в конкретных сферах познания: педагогике, психологии, социологии и прочих.

Эмпирические методы исследования

Этот вид основан на эмпирическом, то есть чувственном восприятии, а также на измерении с помощью приборов. Это важный компонент научных исследований во всех областях знаний от биологии до физики, от психологии до педагогики. Он помогает определять объективные законы, в соответствии с которыми происходят изучаемые явления.

Приведённые ниже эмпирические методы исследования в курсовой работе и прочих студенческих трудах вполне можно назвать основными или универсальными, потому что они актуальны для абсолютно всех областей познания.

- Изучение разнообразных источников информации. Это не что иное, как элементарный сбор информации, то есть этап подготовки к или курсовой работы. Сведения, на которые вы будете опираться, можно брать из книг, прессы, нормативно-правовых актов и, наконец, из интернета. При поиске информации следует помнить, что не все находки являются достоверными (особенно в интернете), поэтому при выборке сведений следует отнестись к ним критически и обращать внимание на подтверждение и сходство материалов из разных источников.

- Анализ полученных сведений. Это этап, который идёт следом за сбором информации. Недостаточно просто найти нужный материал, нужно ещё и тщательно проанализировать его, проверить на логичность, достоверность и .

- Наблюдение. Этот метод представляет собой целенаправленное и внимательное восприятие изучаемого явления с последующем сбором информации. Чтобы наблюдение принесло желаемые плоды, необходимо подготовиться к нему заранее: составить план, набросать факторы, требующие особого внимания, чётко определиться со сроками и объектами наблюдения, подготовить таблицу, которую вы будете заполнять в процессе работы.

- Эксперимент. Если наблюдение – это скорее пассивный метод исследования, то эксперимент характеризуется вашей активной деятельностью. Для проведения опыта или серии опытов вы создаёте определённые условия, в которые помещаете предмет исследования. Далее вы наблюдаете за реакцией предмета и фиксируете результаты опытов в виде таблицы, графика или диаграммы.

- Опрос. Этот метод помогает глубже заглянуть в изучаемую проблему, задавая конкретные вопросы вовлечённым в неё людям. Опрос применяется в трёх вариациях: это интервью, беседа и анкетирование. Первые два вида устные, а последний – письменный. После выполнения опроса нужно чётко сформулировать его результаты в виде текста, диаграммы, таблицы или графика.

Теоретические методы исследования

Методы проведения исследования данного вида отличаются абстрактностью и обобщённостью. Они помогают систематизировать собранный материал для успешного его изучения.

- Анализ. Чтобы лучше понять материал, его необходимо разложить на составные единицы и подробно изучить каждую. Этим и занимается анализ.

- Синтез. Противопоставление анализу, необходимое для объединения разрозненных элементов в единое целое. К этому методу мы прибегаем, чтобы получить общее представление об изучаемом явлении.

- Моделирование. Чтобы подробно изучить предмет исследования, иногда нужно поместить его в специально созданную модель.

- Классификация. Этот метод схож с анализом, только информацию он распределяет на основе сравнения и разделяет на группы, опираясь на общие признаки.

- Дедукция. В лучших традициях Шерлока Холмса этот метод помогает перейти от общего к частному. Этот переход полезен для более глубокого проникновения в сущность изучаемого явления.

- Индукция. Этот метод – противопоставление дедукции, он помогает переходить от единичного случая к изучению цельного явления.

- Аналогия. Принцип её действия заключается в том, что мы находим определённые сходства между несколькими явлениями, а затем выстраиваем логические умозаключения о том, что и другие черты у этих явлений могут совпадать.

- Абстрагирование. Если отвлечься от ярких свойств изучаемого явления, можно выявить те его характеристики, на которые мы доселе не обращали внимания.

Количественные методы исследования

Эта группа методов помогает анализировать явления и процессы с опорой на количественные показатели.

- Статистические методы нацелены на первоначальный сбор количественных данных и дальнейшее их измерение для исследования масштабных явлений. Полученные количественные характеристики помогают выявить общие закономерности и устранить случайные незначительные отклонения.

- Библиометрические методы позволяют изучить структуру, взаимную связь и динамику развития явлений в документационной и информационной областях. Это и подсчет количества сделанных публикаций, и контент-анализ, и цитат-индекс, т.е. определение объёма цитирования различных источников. На их основе можно отследить обращаемость изучаемых документов, степень их использования в различных сферах познания. Отдельного упоминания заслуживает контент-анализ, поскольку он играет важную роль при изучении большого объёма различных документов. Его суть сводится к подсчёту смысловых единиц, которыми могут стать те или иные авторы, произведения, даты выпуска книг. Результатом исследования с помощью этого метода становятся сведения об информационном интересе населения и общем уровне их информационной культуры.

Качественные методы исследования

Методы, объединённые в этой группе, направлены на выявление качественных характеристик изучаемых явлений, чтобы на их основе мы могли раскрыть глубинные механизмы различных процессов в обществе, включая влияние средств массовой информации на сознание отдельного человека или определённые черты восприятия информации различными слоями населения. Основная область применения качественных методов – маркетинговые и социологические исследования.

Рассмотрим важнейшие методы этой группы.

- Глубинное интервью. В отличие от обыкновенного интервью, которое относится к эмпирическому виду, здесь мы говорим о такой беседе, где недостаточно краткого ответа «да» или «нет», но требуются развернутые, аргументированные ответы. Часто глубинное интервью проводится в форме свободной беседы в неформальной обстановке по заранее составленному плану, а его цель заключается в исследовании убеждений, ценностей и мотивации респондентов.

- Экспертное интервью. От глубинного аналога эта беседа отличается тем, что в роли респондента выступает эксперт, компетентный в интересующей сфере. Обладая знанием о специфических сторонах изучаемого явления, он высказывает ценное мнение и существенно способствует научному исследованию. Часто в беседах подобного рода участвуют представители власти, работники вузов, руководители и сотрудники организаций.

- Фокус-групповые дискуссии. Здесь беседа происходит не один на один, а с фокус-группой, состоящей из 10-15 респондентов, которые имеют непосредственное отношение к изучаемому явлению. Во время дискуссии её участники делятся личным мнением, опытом и восприятием предложенной темы, а на основе их высказываний составляется «портрет» социальной группы, к которой относится состав фокус-группы.

Методы педагогического исследования

В педагогике исследования проводятся с помощью как универсальных, так и частных методов, необходимых для изучения конкретных педагогических явлений, а также поиска их взаимосвязи и закономерностей. Теоретические методы помогают определять проблемы, и оценивать собранные материалы для исследования, включая монографии по педагогике, историко-педагогические документы, методические пособия и прочие документы, имеющие отношение к педагогике. Изучая литературу по выбранной теме, мы находим, какие проблемы уже решены, а какие ещё недостаточно освещены.

Помимо теоретических, педагогическое исследование приветствует и эмпирические методы, дополняя их своей спецификой. Так, наблюдение здесь становится целенаправленным и внимательным восприятием педагогических явлений (чаще всего это обычные или открытые уроки в школах). Анкетирование и тестирование часто применяется как к учащимся, так и к педагогическому коллективу для познания сущности образовательных процессов.

Среди частных методов, которые относятся сугубо к педагогическим исследованиям, следует назвать изучение результатов деятельности учащихся (контрольных, самостоятельных, творческих и графических работ) и анализ педагогической документации (журналов успеваемости учащихся, их личных дел и медицинских карт).

Методы социологического исследования

Социологические исследования основываются на теоретических и эмпирических методах, дополненных спецификацией тематики. Рассмотрим, каким образом они преобразуются в социологии.

- Анализ различных источников для получения максимально точной информации. Здесь изучаются и книги, и рукописи, и видео, и аудио, и статистические данные. Один из видов этого метода – это контент-анализ, который трансформирует качественные факторы изучаемых источников в их количественные характеристики.

- Социологическое наблюдение. С помощью этого метода собираются социологические данные путём непосредственного изучения явления в его нормальных, естественных условиях. В зависимости от цели наблюдения оно может быть контролируемым или неконтролируемым, лабораторным или полевым, включенным или невключенным.

- Анкетирование, которое в данной сфере превращается в социологический опрос. Респондентам предлагается заполнить анкету, на основе которой в дальнейшем исследователь получает массив социальной информации.

- Интервью, то есть устный социологический опрос. В ходе прямой беседы между исследователем и респондентом устанавливаются личные психологические отношения, которые способствуют не только получению ответов на поставленные вопросы, но и изучению эмоциональной реакции респондентов на них.

- Социальный эксперимент – исследование того или иного социального процесса в искусственных условиях. Он проводится для проверки выдвинутой гипотезы и испытания способов управления сопутствующими процессами.

Методы психологического исследования

Методы исследования в психологии – это общенаучные эмпирические и теоретические, а также частные, узконаправленные. Преимущественно исследования здесь опираются на модифицированные наблюдение и эксперимент.

Наблюдение в психологии заключается в изучении психической деятельности путём регистрации интересующих физиологических процессов и актов поведения. Этот старейший метод наиболее эффективен на первых шагах к изучению проблемы, поскольку помогает предварительно определить важные факторы изучаемых процессов. Предметом наблюдения в психологии могут стать особенности поведения людей, включая вербальные (содержание, продолжительность, частота речевых актов) и невербальные (экспрессия лица и тела, жесты).

Наблюдение отличается определённой пассивностью исследователя, а это не всегда удобно. Поэтому для более интенсивного и глубокого изучения интересующих психических процессов применяется эксперимент, который в психологическом контексте представляет собой совместную деятельность исследователя и испытуемого (или нескольких испытуемых). Экспериментатор искусственно создаёт необходимые условия, на фоне которых по его мнению изучаемые явления максимально ярко проявят себя. Если наблюдение – это пассивный метод исследования, то эксперимент – активный, т.к. исследователь активно вмешивается в ход исследования, меняет условия его проведения.

Итак, мы просмотрели различные методы исследований, достойные не только упоминания в или , но и активного применения на практике.

Всякое научное исследование от творческого замысла до окончательного оформления научного труда осуществляется весьма индивидуально. Но все же можно определить и некоторые общие методологические подходы к его проведению, которые принято называть изучением в научном смысле.

Современное научно-теоретическое мышление стремится проникнуть в сущность изучаемых явлений и процессов. Это возможно при условии целостного подхода к объекту изучения, рассмотрения этого объекта в возникновении и развитии, т.е. применения исторического подхода к его изучению.

Известно, что новые научные результаты и ранее накопленные знания находятся в диалектическом взаимодействии.

Лучшее и прогрессивное из старого переходит в новое и дает ему силу и действенность. Иногда позабытое старое вновь возрождается на новой научной основе и живет как бы вторую жизнь, но в ином, более совершенном виде.

Изучать в научном смысле - это значит вести поисковые исследования, как бы заглядывая в будущее. Воображение, фантазия, мечта, опирающиеся на реальные достижения науки и техники, являются важнейшими факторами научного исследования. Но в то же время научное изучение - это обоснованное применение научного предвидения, это хорошо продуманный расчет.

Изучать в научном смысле - это значит быть научно объективным. Нельзя отбрасывать факты и сторону только потому, что их трудно объяснить или найти им практическое применение. Дело в том, что сущность нового в науке не всегда видна самому исследователю. Новые научные факты и даже открытия из-за того, что их значение плохо раскрыто, могут долгое время оставаться в резерве науки и не использоваться на практике.

При научном исследовании важно все. Концентрируя внимание на основных или ключевых вопросах темы, нельзя не учитывать так называемые косвенные факты, которые на первый взгляд кажутся малозначительными. Часто бывает, что именно такие факты скрывают за собой начала важных открытий.

В науке мало установить какой-либо новый научный факт, важно дать ему объяснение с позиций современной науки, показать его общепознавательное, теоретическое или практическое значение.

Накопление научных фактов в процессе исследования - всегда творческий процесс, в основе которого всегда лежит замысел ученого, его идея. В философском определении идея представляет собой продукт человеческой мысли, форму отражения действительности. Идея отличается от других форм мышления и научного знания тем, что в ней не только отражен объект изучения, но и содержится сознание цели, перспективы познания и практического преобразования действительности.

Идеи рождаются из практики, наблюдений окружающего мира и потребностей жизни. В основе идей лежат реальные факты и события. Жизнь выдвигает конкретные задачи, но зачастую не сразу находятся продуктивные идеи для их решения. Тогда на помощь приходит способность исследователя предлагать новый, совершенно необычный аспект рассмотрения задачи, которую долгое время не могли решить при обычном подходе к делу или, как говорят, пытались решить ее "в лоб".

Развитие идеи до стадии решения задачи обычно совершается как плановый процесс научного исследования. Хотя в науке известны случайные открытия, но только плановое, хорошо оснащенное современными средствами научное исследование надежно позволяет вскрыть и глубоко познать объективные закономерности в природе. В дальнейшем идет процесс продолжения целевой и общеидейной обработки первоначального замысла, уточнения, изменения, дополнения и развития намеченной схемы исследования.

Общая схема хода научного исследования

Весь ход научного исследования можно представить в виде следующей логической схемы:

1. Обоснование актуальности выбранной темы.

2. Постановка цели и конкретных задач исследования.

3. Определение объекта и предмета исследования.

4. Выбор методов (методики) проведения исследования.

5. Описание процесса исследования.

6. Обсуждение результатов исследования.

7. Формулирование выводов и оценка полученных результатов.

Обоснование актуальности выбранной темы - начальный этап любого исследования. В применении к диссертации понятие "актуальность" имеет одну особенность. Диссертация, как уже указывалось, является квалификационной работой, и то, как ее автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения своевременности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и профессиональную подготовленность.

Освещение актуальности должно быть не многословным. Начинать ее описание издалека нет особой необходимости. Достаточно в пределах одной машинописной страницы показать главное - суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. Таким образом, формулировка проблемной ситуации - очень важная часть введения. Поэтому имеет смысл остановиться па понятии "проблема" более подробно.

Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть определенные трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее неизвестные факты или выявить неполноту старых способов объяснения известных фактов. Эти трудности в наиболее отчетливой форме проявляют себя в так называемых проблемных ситуациях, когда существующее научное знание оказывается недостаточным для решения новых задач познания.

Проблема всегда возникает тогда, когда старое знание уже обнаружило свою несостоятельность, а новое знание еще не приняло развитой формы. Таким образом, проблема в науке - это противоречивая ситуация, требующая своего разрешения. Такая ситуация чаще всего возникает в результате открытия новых фактов, которые явно не укладываются в рамки прежних теоретических представлений, т.е. когда ни одна из теорий не может объяснить вновь обнаруженные факты.

Правильная постановка и ясная формулировка новых проблем нередко имеет не меньшее значение, чем решение их самих. По существу, именно выбор проблем, если не целиком, то в очень большой степени определяет стратегию исследования вообще и направление научного поиска в особенности. Не случайно принято считать, что сформулировать научную проблему - значит показать умение отделить главное от второстепенного, выяснить то, что уже известно и что пока неизвестно науке о предмете исследования.

Таким образом, если соискателю удается показать, где проходит граница между знанием и незнанием о предмете исследования, то ему бывает нетрудно четко и однозначно определить научную проблему, а следовательно, и сформулировать ее суть.

Отдельные диссертационные исследования ставят целью развитие положений, выдвинутых той или иной научной школой. Темы таких диссертаций могут быть очень узкими, что отнюдь не умаляет их актуальности. Цель подобных работ состоит в решении частных вопросов в рамках той или иной уже достаточно апробированной концепции. Таким образом, актуальность таких научных работ в целом следует оценивать с точки зрения той концептуальной установки, которой придерживается диссертант, или того научного вклада, который он вносит в разработку общей концепции.

Между тем, соискатели часто избегают брать узкие темы. Это неправильно. Дело в том, что работы, посвященные широким темам, часто бывают поверхностными и мало самостоятельными. Узкая же тема прорабатывается более глубоко и детально. Вначале кажется, что она настолько узка, что и писать не о чем. Но по мере ознакомления с материалом это опасение исчезает, исследователю открываются такие стороны проблемы, о которых он раньше и не подозревал.

Актуальные научные решения, лежащие в основе диссертационной работы, могут рассматриваться как заявки па изобретения и открытия, если они отличаются новизной и дают положительный эффект.

От доказательства актуальности выбранной темы логично перейти к формулировке цели предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить..., описать..., установить..., выяснить..., вывести формулу и т.п.).

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав диссертационной работы. Это важно также и потому, что заголовки таких глав рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого исследования.

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и направлено основное внимание диссертанта, именно предмет исследования определяет тему диссертационной работы, которая обозначается на титульном листе как ее заглавие.

Очень важным этапом научного исследования является выбор методов исследования, которые служат инструментом в добывании фактического материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в такой работе цели.

Описание процесса исследования - основная часть диссертационной работы, в которой освещаются методика и техника исследования с использованием логических законов и правил.

Очень важный этап хода научного исследования - обсуждение его результатов, которое ведется на заседаниях профилирующих кафедр, ученых советов, на заседаниях, где дается предварительная оценка теоретической и практической ценности диссертации и коллективный отзыв.

Заключительным этапом хода научного исследования являются выводы, которые содержат то новое и существенное, что составляет научные и практические результаты проведенной диссертационной работы.