Любая империя держится не только на военных завоеваниях, экономической силе и мощной идеологии. Империя не может долго существовать и эффективно развиваться без стабильной системы наследования верховной власти. К чему может привести анархия в империи, можно проследить на примере Римской империи эпохи её упадка, когда императором мог стать фактически любой, кто предложит больше денег преторианцам, столичной гвардии. В Османской империи вопрос о порядке прихода к власти регулировал в первую очередь закон Фатиха, приводимый многими в пример как образец жестокости и политического цинизма.

Закон Фатиха о престолонаследии появился благодаря одному из самых известных и успешных султанов Османской империи

Закон Фатиха о престолонаследии появился благодаря одному из самых известных и успешных султанов Османской империи  , Мехмеду II (годы правления 1444-1446, 1451-1481). Уважительный эпитет «Фатих», то есть Завоеватель, ему был дан восхищёнными подданными и потомками в качестве признания выдающихся заслуг по расширению территории империи. Мехмед II действительно постарался на славу, проведя многочисленные победоносные походы как на Востоке, так и на Западе, в первую очередь на Балканах и в Южной Европе. Но главным его военным деянием является захват Константинополя в 1453 году. Византийская империя к тому моменту уже фактически перестала существовать, её территория контролировалась османами. Но падение великого города, столицы монументальной империи, было знаковым событием, ознаменовавшим конец одной эпохи и начало следующей. Эпохи, в которой у Османской империи появилась новая столица, переименованная в Стамбул, а сама она стала одной из ведущих сил на международной арене.

, Мехмеду II (годы правления 1444-1446, 1451-1481). Уважительный эпитет «Фатих», то есть Завоеватель, ему был дан восхищёнными подданными и потомками в качестве признания выдающихся заслуг по расширению территории империи. Мехмед II действительно постарался на славу, проведя многочисленные победоносные походы как на Востоке, так и на Западе, в первую очередь на Балканах и в Южной Европе. Но главным его военным деянием является захват Константинополя в 1453 году. Византийская империя к тому моменту уже фактически перестала существовать, её территория контролировалась османами. Но падение великого города, столицы монументальной империи, было знаковым событием, ознаменовавшим конец одной эпохи и начало следующей. Эпохи, в которой у Османской империи появилась новая столица, переименованная в Стамбул, а сама она стала одной из ведущих сил на международной арене.

Однако завоевателей в истории человечества немало, гораздо меньше великих завоевателей. Величие завоевателя измеряется не только масштабом покорённых им земель или количеством убитых врагов. В первую очередь это забота о том, чтобы сохранить завоёванное и превратить его в могущественное и процветающее государство. Мехмед II Фатих был великим завоевателем – после множества побед он задумался о том, как обеспечить империи стабильность в будущем. В первую очередь для этого нужна была простая и чёткая система наследования власти. К тому моменту уже был выработан один из механизмов. Заключался он в принципе, на котором строилась жизнь султанского гарема – «одна наложница – один сын». Султаны очень редко вступали в официальный брак, обычно детей им рожали наложницы. Чтобы одна наложница не получала слишком много влияния и не начинала интриг против сыновей от других наложниц, она могла иметь от султана лишь одного сына. После его рождения её больше не допускали к интимной близости с повелителем. Более того, когда сын достигал более или менее вменяемого возраста, его назначали наместником в одну из провинций – и мать должна была его сопровождать.

В политике братья опаснее всего

Тем не менее, сложности с наследованием престола всё равно оставались – султаны не были ограничены в вопросе количества наложниц, так что и сыновей у них могло быть немало. С учётом того, что каждый совершеннолетний сын мог рассматриваться полноправным наследником, борьба за будущую власть нередко начиналась ещё до смерти предыдущего султана. Кроме того, даже получив власть, новый султан не мог быть полностью спокоен, зная, что его братья способны в любой момент поднять мятеж. Сам Мехмед II, придя к власти окончательно, решил этот вопрос просто и радикально – он убил сводного брата, потенциального соперника в борьбе за власть. А затем издал закон, в соответствии с которым султан после восшествия на престол имеет право казнить своих братьев ради сохранения стабильности государства и во избежание будущих мятежей.

Закон Фатиха в Османской империи  формально действовал на протяжении более чем четырёх веков, до конца существования султаната, упразднённого в 1922 году. При этом не стоит делать из Мехмеда II изувера, который якобы в обязательном порядке завещал своим потомкам нещадно уничтожать всех братьев. Закон Фатиха не говорил о том, что каждый новый султан обязан умерщвлять своих ближайших родственников. И многие султаны не прибегали к подобным радикальным мерам. Однако этот закон давал главе империи право посредством такого внутрисемейного «кровопускания» обеспечить политическую устойчивость всего государства. Кстати, данный закон не являлся жестокой прихотью султана-маньяка: его одобрили юридические и религиозные авторитеты Османской империи, посчитавшие, что такая мера оправдана и целесообразна. Закон Фатиха нередко использовался султанами Османской империи. Так, при своём восшествии на трон в 1595 году султан Мехмед III приказал умертвить 19 братьев. Впрочем, последний случай применения этой чрезвычайной юридической нормы был отмечен задолго до падения империи: в 1808 году пришедший к власти Мурад II приказал убить брата, предыдущего султана Мустафу IV.

формально действовал на протяжении более чем четырёх веков, до конца существования султаната, упразднённого в 1922 году. При этом не стоит делать из Мехмеда II изувера, который якобы в обязательном порядке завещал своим потомкам нещадно уничтожать всех братьев. Закон Фатиха не говорил о том, что каждый новый султан обязан умерщвлять своих ближайших родственников. И многие султаны не прибегали к подобным радикальным мерам. Однако этот закон давал главе империи право посредством такого внутрисемейного «кровопускания» обеспечить политическую устойчивость всего государства. Кстати, данный закон не являлся жестокой прихотью султана-маньяка: его одобрили юридические и религиозные авторитеты Османской империи, посчитавшие, что такая мера оправдана и целесообразна. Закон Фатиха нередко использовался султанами Османской империи. Так, при своём восшествии на трон в 1595 году султан Мехмед III приказал умертвить 19 братьев. Впрочем, последний случай применения этой чрезвычайной юридической нормы был отмечен задолго до падения империи: в 1808 году пришедший к власти Мурад II приказал убить брата, предыдущего султана Мустафу IV.

Закон Фатиха: законы и сериалы

Вряд ли бы о законе Фатиха в наше время вспомнило бы столь большое количество нетурецкого, то есть не изучавшего деяния Мехмеда II в школьном курсе истории, населения, если бы не пресловутый сериал «Великолепный век». Дело в том, что сценаристы сделали закон Фатиха одной из главных сюжетных пружин всего повествования. Согласно сценарному замыслу, Хюррем, знаменитая наложница и любимая жена султана Сулеймана Великолепного, начала плести свои интриги против других наложниц и старшего сына султана Сулеймана. При этом главная её деятельность была направлена как раз против закона Фатиха о престолонаследии. Логика была такова: у султана Сулеймана был старший сын, рождённый другой наложницей. Следовательно, именно он имел самые высокие шансы занять престол отца. В этом случае новый султан мог пустить в ход закон Фатиха и убить своих братьев, сыновей Хюррем.

Вряд ли бы о законе Фатиха в наше время вспомнило бы столь большое количество нетурецкого, то есть не изучавшего деяния Мехмеда II в школьном курсе истории, населения, если бы не пресловутый сериал «Великолепный век». Дело в том, что сценаристы сделали закон Фатиха одной из главных сюжетных пружин всего повествования. Согласно сценарному замыслу, Хюррем, знаменитая наложница и любимая жена султана Сулеймана Великолепного, начала плести свои интриги против других наложниц и старшего сына султана Сулеймана. При этом главная её деятельность была направлена как раз против закона Фатиха о престолонаследии. Логика была такова: у султана Сулеймана был старший сын, рождённый другой наложницей. Следовательно, именно он имел самые высокие шансы занять престол отца. В этом случае новый султан мог пустить в ход закон Фатиха и убить своих братьев, сыновей Хюррем.

Поэтому Хюррем-султан якобы стремилась добиться от Сулеймана отмены данного закона. Когда же султан не захотел отменять закон даже ради любимой жены, она перенаправила свою деятельность. Не будучи в состоянии упразднить закон как угрозу своим сыновьям, она решила упразднить первопричину – и начала интриговать против старшего сына Сулеймана, чтобы дискредитировать его в глазах отца, а по возможности и уничтожить. Эта деятельность привела к усилению влияния Хюррем, ставшей, таким образом, родоначальницей той традиции, которая в истории Османской империи известна как «Женский султанат».

Версия в целом интересная и не лишённая логики, однако, всего лишь художественная версия. Хюррем-султан не является деятельницей «Женского султаната», это явление, характеризуемое большим влиянием женщин гарема на политическую ситуацию в стране и даже на верховную власть, возникло спустя полвека после её смерти.

К тому же опять стоит вспомнить, что закон Фатиха не предусматривал неизбежной расправы султана над братьями. Характерно, что в некоторых случаях закон обходили: например, в 1640 году, перед своей смертью, Султан Мурад IV приказал убить своего брата. Однако приказ не был выполнен, так как в случае его выполнения не оставалось прямых наследников по мужской линии. Правда, следующий султан вошёл в историю как Ибрагим I Сумасшедший, так что большой вопрос, правильно ли не выполнили приказ – но это уже другая история…

Александр Бабицкий

Чтобы устранить хаос при выборе главы государства, в Османской империи было узаконено братоубийство.

Во всех турецких государствах, существовавших до Османской империи, какой-либо системы перехода власти от одного лица к другому не существовало. Правом возглавить государство обладал каждый член династии. История знает множество примеров того, как данная ситуация становилась причиной хаоса, регулярно приводя к ожесточенным конфликтам в борьбе за престол. Обычно членам династии ничто не угрожало до тех пор, пока они не претендовали на трон. Бывали также случаи, что и те, кто оказывал сопротивление, в конечном счете получали помилование. Тем не менее эта ситуация стала причиной гибели десятков тысяч человек.

Первое братоубийство

После смерти первого османского султана Османа Гази в 1324 году при отсутствии борьбы за султанат между тремя его сыновьями трон унаследовал Орхан Гази. В 1362 году на престол взошел его сын Мурад I, который боролся за власть с братьями Ибрагимом и Халилем, отстранив их от управления в Эскишехире. Согласно слухам, наследники оспаривали у Мурада I престол. С их умерщвлением была впервые пролита братская кровь.

Унаследовав трон после Мурада I в 1389 году, Баязид I Молниеносный приказал убить своего брата Якуба Челеби на поле боя, хотя его брат и не вступал в конфликт по поводу наследования. Период междуцарствия после смерти Баязида I обернулся тяжелым испытанием для османов. Борьба за власть между четырьмя сыновьями Баязида продолжалась 11 лет, Османская империя оказалась в кризисе. Именно это время и подготовило почву для легализации братоубийства в империи.

Свод законов Мехмеда II

Когда на престол вступил Мехмед II Завоеватель, Османская империя еще не отошла от потрясений Османского междуцарствия. Завоевав Стамбул, Мехмед II вновь собрал земли Османской империи воедино. Составляя свод законов о государственной организации, Мехмед II также включил пункт, связанный с наследованием султаната:

«Если кто-нибудь из моих детей станет во главе султаната, то для обеспечения общественного порядка ему надлежит убить своих братьев. Большинство улемов (признанных и авторитетных знатоков теоретических и практических сторон ислама — прим. пер. ) одобряет это. Пусть это правило соблюдается».

Мехмед Завоеватель был не первым правителем, введшим в практику братоубийство. Он лишь узаконил сложившуюся гораздо раньше практику. И делая это, он исходил прежде всего из опыта периода междуцарствия (1402-1413).

Братоубийство

Братоубийство необходимо рассматривать в рамках условий конкретного временного периода. Явление братоубийства, характерное для Османской империи, — это вопрос всей турецкой истории. В его основе лежит в первую очередь отсутствие какой-либо системы и института наследования престола.

Чтобы искоренить братоубийство, назрела необходимость создать такую систему наследования. Это долго не удавалось сделать, но с начала XVII века был введен принцип вступления на престол старшего из представителей династии. Однако это не решило всех проблем процедуры смены правителя. Неблагоприятный отпечаток также накладывало традиционное заточение наследников престола во дворце, в помещении под названием «шимширлик». Большинству правителей, взросление которых происходило таким образом, так и не удавалось познать жизнь и принципы работы государственного аппарата, что в конце концов приводило к их неспособности участвовать в процессе управления.

Легализация братоубийства и умерщвление наследников престола даже в том случае, если они не претендовали на трон, отводят османам особую позицию на протяжении всей турецкой истории. В частности, благодаря братоубийству Османская империя смогла сохранить свою целостность — в отличие от существовавших до Османской империи турецких государств.

При анализе турецкой истории становится очевидно, что борьба за престол нередко заканчивалась распадом государства. Османы, которые, сохранив целостность, смогли обеспечить власть единого правителя, достигли превосходства над Европой в том числе и благодаря этому.

Свод законов Мехмеда Завоевателя не настоящий?

Те, кто не желают пятнать имя султана и отказываются приписывать закон о братоубийстве Мехмеду II, утверждают, что знаменитый свод законов на самом деле был составлен Западом. Иначе как можно объяснить то, что он существует в единственном экземпляре и находится в Вене? Между тем проведенные исследования позволили обнаружить и новые версии данного кодекса.

После Завоевателя

Значение пункта, который был включен в свод законов Мехмедом II, было по-новому осмыслено незамедлительно после смерти султана, когда между двумя его сыновьями Баязидом II и Джемом Султаном вспыхнула борьба, которая продлилась несколько лет. Первые годы султаната Явуза Султана Селима войдут в историю как период, когда спор братьев за престол достигнет апогея.

На протяжении почти 400 лет Османская империя властвовала на территории современной Турции, в юго-восточной Европе и на Ближнем Востоке. Сегодня интерес к истории этой империи велик, как никогда, но при этом немногие знают, что у останов было немало «тёмных» секретов, которые скрывали от посторонних глаз.

1. Братоубийство

Ранние Османские султаны не практиковали первородство, при котором старший сын наследует все. В результате, зачастую на трон претендовали ряд братьев. В первые десятилетия нередкими были ситуации, при которых некоторые из потенциальных наследников укрывались во вражеских государствах и доставляли массу проблем в течение многих лет.

Когда Мехмед Завоеватель осаждал Константинополь, его родной дядя воевал против него со стен города. Мехмед справился с проблемой с присущей ему беспощадностью. Когда он вступил на престол, то казнил большую часть своих родственников мужского пола, в том числе даже приказал задушить своего брата-младенца прямо в люльке. Позже он издал свой печально известный закон, который гласил: "Тот из моих сыновей, кому должен достаться Султанат, должен убить своих братьев ". С этого момента, каждый новый султан должен был занимать трон, убивая всех своих родственников мужского пола.

Мехмед III вырвал бороду от горя, когда его младший брат просил его о пощаде. Но при этом он "не ответил ему ни слова", и мальчик был казнен вместе с 18 другими братьями. А Сулейман Великолепный молча наблюдал из-за ширмы за тем, как его собственного сына задушили тетивой, когда тот стал слишком популярным в армии и стал представлять опасность для его власти.

2. Клетки для шехзаде

Политика братоубийства никогда не была популярной у народа и духовенства, и когда Ахмед I внезапно умер в 1617 году, от неё отказались. Вместо того чтобы убивать всех потенциальных наследников престола, их начали заключать в дворец Топкапы в Стамбуле в специальные помещения, известны как Kafes ("клетки"). Принц Османской империи мог провести всю свою жизнь в заключении в Kafes, под постоянным охранников. И хотя наследников содержали, как правило, в роскоши, многие шехзаде (сыновья султанов) сошли с ума от скуки либо стали развратниками-пьяницами. И это понятно, ведь они понимали, что в любой момент их могут казнить.

3. Дворец как тихий ад

Даже для султана жизнь в дворце Топкапы могла быть крайне мрачной. В то время бытовало мнение о том, что султану неприлично говорить слишком много, поэтому была введена специальная форма языка жестов, и правитель проводил большую часть своего времени в полной тишине.

Мустафа I посчитал, что это просто невозможно вынести и попытался упразднить подобное правило, но его визири отказались утвердить этот запрет. В итоге Мустафа вскоре сошел с ума. Он часто приходил на берег моря и бросал в воду монеты, чтобы "хотя бы рыбы куда-то тратили их".

Атмосфера во дворце была буквально пропитана интригами - за власть боролись все: визири, придворные и евнухи. Женщины гарема приобрели большое влияние и в итоге этот период империи стал известен как "султанат женщин". Ахмет III как-то писал своему великому визирю: "Если перехожу из одной комнаты в другую, то в коридоре при этом выстраивается 40 человек, когда я одеваюсь, то за мной наблюдает охрана... Я никогда не могу побыть один ".

4. Садовник с обязанностями палача

Правители османов имели полную власть над жизнью и смертью своих подданных, и они пользовались ею без стеснения. Дворец Топкапы, в котором принимали просителей и гостей, был ужасающим местом. В нем были две колонны, на которых размещали отрубленные головы, а также специальный фонтан исключительно для палачей, чтобы те могли вымыть руки. Во время периодических чисток дворца от неугодных или провинившихся во внутреннем дворике складывали целые курганы из языков жертв.

Что любопытно, османы не удосужились создать корпус палачей. Эти обязанности, как ни странно, были поручены дворцовым садовникам, которые делили свое время между убийствами и выращиванием восхитительных цветов. Большинство жертв просто обезглавливали. Но было запрещено проливать кровь султанской семьи и высокопоставленных чиновников, поэтому их душили. Именно по этой причине главный садовник всегда был огромным мускулистым человеком, способным быстро задушить кого угодно.

5. Смертельная гонка

Для провинившихся чиновников существовал единственный способ избежать гнева султана. Начиная с конца 18-го века, появился обычай, когда осужденный великий визирь мог избежать своей судьбы, победив главного садовника в гонке через дворцовые сады. Визиря вызывали на встречу с главным садовником и после обмена приветствиями ему вручали кубок замороженного шербета. Если шербет был белым, то султан предоставлял визирю отсрочку, а если он был красным, он визиря должны были казнить. Как только осужденный на казнь видел красный шербет, то он немедленно должен был бежать через дворцовые сады между тенистых кипарисов и рядов тюльпанов. Цель состояла в том, чтобы добраться до ворот на другой стороне сада, которые вели к рыбному рынку.

Проблема была в одном: визиря при этом преследовал главный садовник (который всегда был моложе и сильнее) с шелковым шнуром. Тем не менее, несколько визирей сумели сделать это, в том числе Хачи Салих-паша, последний визирь, который последним участвовал в такой смертельной гонке. В итоге он стал санджак-беем (губернатором) одной из провинций.

6. Козлы отпущения

Несмотря на то что во власти великие визири теоретически уступали во власти только султану, их, как правило, казнили или бросали в толпу на растерзание в качестве "козла отпущения" всякий раз, когда что-то шло не так. За время Селима Грозного сменилось столько великих визирей, что они начали всегда носить с собой свои завещания. Один визирь как-то попросил Селима дать ему знать заранее, если его вскоре казнят, на что султан ответить, что на замену ему уже выстроилась целая очередь желающих. Визири также должны были успокаивать народ Стамбула, который всегда, когда ему что-то не нравилось, приходил толпой к дворцу и требовал казни.

7. Гарем

Пожалуй, самой главной достопримечательностью дворца Топкапы был султанский гарем. В нем состояло до 2000 женщин, большинство из которых были купленными или похищенными рабынями. Этих жен и наложниц султана держали взаперти, а любого постороннего человека, который увидел их, казнили на месте.

Сам гарем охранялся и управлялся главным евнухом, который из-за обладал огромной властью. Об условиях жизни в гареме информации сегодня немного. Известно, что наложниц было так много, что некоторые из них почти никогда не попадались на глаза на султану. Другие же сумели получить на него такое огромное влияние, что принимали участие в решении политических вопросов.

Так, Сулейман Великолепный безумно влюбился в украинскую красавицу Роксолану (1505-1558), женился на ней и сделал ее своим главным советником. Влияние Роксоланы на политику империи было таково, что великий визирь послал пирата Барбароссу на отчаянную миссию, чтобы похитить итальянскую красавицу Джулию Гонзага (графиню Фонди и герцогиню Траетто) в надежде, что Сулейман обратит на нее внимание, когда ее привезут в гарем. План в итоге провалился, Джулию так и похитить так и не смогли.

Ещё одна дама - Кесем Султан (1590-1651) - достигла еще большего влияния, чем Роксолана. Она управляла империей в качестве регента вместо своего сына, а впоследствии и внука.

8. Кровная дань

Одной из самых известных особенностей раннего османского владычества был девширме ("кровная дань") - налог, которым облагалось немусульманское население империи. Заключался этот налог в принудительном наборе молодых мальчиков из христианских семей. Большинство мальчиков зачисляли в корпус янычар - армии рабов-солдат, которые всегда использовались в первой линии при османских завоеваниях. Эту дань собирали нерегулярно, обычно к девширме прибегали, когда султан и визири решали, что империи, возможно, потребуется дополнительная рабочая сила и воины. Как правило, набирали мальчиков в возрасте 12-14 лет из Греции и на Балканах, причем брали самых сильных (в среднем, 1 мальчика на 40 семей).

Набранных мальчиков османские чиновники собирали вместе и отвозили в Стамбул, где их заносили в реестр (с подробным описанием, на случай, если кто-то убежит), обрезали и насильственно обращали в ислам. Самых красивых или умных отправляли во дворец, где их обучали. Эти ребята могли добиться очень высоких чинов и многие из них в итоге становились пашами или визирями. Остальных мальчиков изначально отправляли на работы на фермах в течение восьми лет, где дети параллельно учили турецкий язык и развивались физически.

К двадцати годам они официально становились янычарами, элитными солдатами империи, которые славились железной дисциплиной и верностью. Система кровной дани изжила себя в начале 18 века, когда детям янычар было позволено вступать в корпус, который таким образом стал самоокупаемым.

9. Рабство как традиция

Хотя от девширме (рабства) постепенно отказывались в течение 17 столетия, это явление продолжало оставаться ключевой особенностью Османской системы до конца 19 века. Большинство рабов завозили из Африки или с Кавказа (особенно ценились адыгейцы), в то время как крымскотатарские набеги обеспечивали постоянный приток русских, украинцев и поляков.

Изначально было запрещено порабощать мусульман, но об этом правиле тихо забыли, когда начал иссякать приток немусульман. Исламское рабство в значительной степени развилось независимо от западного рабства и, следовательно, имело ряд существенных отличий. Например, османским рабам несколько легче было получить свободу или достичь какого-то влияния в обществе. Но при этом нет никаких сомнений в том, что османское рабство было невероятно жестоким.

Миллионы людей погибли во время набегов за рабами или от изнурительной работы. И это даже не говоря о процессе кастрации, который применялся, чтобы пополнить ряды евнухов. О том, какой была смертность среди рабов, свидетельствует тот факт, что османы завозили миллионы рабов из Африки, тогда как в современной Турции осталось очень мало людей африканского происхождения.

10. Массовые убийства

При всём перечисленном, можно сказать, что османы были довольно лояльной империей. Помимо девширме, они не делали никаких реальных попыток обратить в свою веру немусульманских подданных. Они принимали евреев, после того, как те были изгнаны из Испании. Они никогда не подвергали дискриминации своих подданных, а империей зачастую управляли (речь идет о чиновниках) албанцы и греки. Но когда турки чувствовали угрозу, то они поступали очень жестоко.

Селим Грозный, к примеру, был очень встревожен шиитами, которые отрицали его авторитет в качестве защитника ислама и могли быть "двойными агентами" Персии. В результате, он вырезал почти весь восток империи (погибли, по меньшей мере, 40 000 шиитов, а их деревни сровняли с землей). Когда греки впервые стали добиваться независимости, османы прибегли к помощи албанских партизан, которые совершили ряд страшных погромов.

По мере того, как влияние империи снижалось, она утратила большую часть своей былой терпимости к меньшинствам. К 19 веку массовые убийства стали намного более распространенным явлением. Это достигло своего апогея в 1915 году, когда в империи, всего за два года до ее распада, вырезали 75 процентов от всего армянского населения (около 1,5 миллиона человек).

Продолжая турецкую тему, для наших читателей .

ЗАКОН ФАТИХА И ЖЕНСКИЙ СУЛТАНАТ. Часть 2. Исторические факты. Таким образом, наиболее правильным вариантом даты начала периода «Женского Султаната» является 1574 год, год получения титула «Валиде» Нурбану Султан, настоящей основательницы этой эпохи. И хотя Нурбану Султан начала управлять Султанским гаремом ещё 1566-ом году, современниками не отмечалось её особого влияния на решения её мужа, Султана Селима II, что подтверждало тот факт, что по-настоящему серьёзную власть Нурбану Султан приобрела только к началу правления своего сына, Султана Мурада III. В этом же году произошёл и первый серьёзный удар по Османской империи, который возвращает нас к первоначальной теме данного опровержения, а именно к применению «закона Фатиха», так как Мурад III, взошедший на престол после смерти отца, по наставлению матери, которую поддерживал Великий Визирь Мехмед Паша Соколлу (к тому времени уже полностью попавший под влияние Нурбану), отдал приказ о казни пятерых сводных братьев. До этого события закон не применялся уже 62 года. Позже, в ответе на вопрос о необходимости столь радикальных мер, Мурад III сослался именно на закон своего предка Мехмеда II «О престолонаследии», принятый в 1478-ом году. Спустя 21 год, уже его сын Султан Мехмед III снова применит этот закон, и снова по настоянию своей матери, следующей Валиде Сафие Султан, и после восшествия на престол казнит 19 собственных братьев. Таким образом, казнь 1595 года войдёт в историю как самый кровавый случай применения данного закона. После правления Мехмеда III, во времена Ахмеда I, (именно его наложницей была легендарная впоследствии Валиде Кёсем Султан), будет введена практика заточения братьев действующих Султанов в отдельный павильон дворца, так называемый «Кафес» («клетка»), что совершенно не означало отмену «закона Фатиха». К тому же сама Кёсем Султан к этому отношения не имеет, она прославилась намного позже и несколько иными делами. Кстати, именно с её образа взяты многие отрицательные черты, приписываемые Хасеки Хюррем Султан. Но в рамках данной статьи стоит отметить только то, что один из сыновей Кёсем, а именно Мурад IV, не оставивший детей после себя, в 1640-ом году (последний год его правления) перед своей смертью попробует снова (после 45-летнего перерыва) применить «закон Фатиха», отдав приказ убить собственного брата, будущего Султана Ибрагима I Сумасшедшего. Кесём, на тот момент имевшая уже огромное влияние, не позволит выполнить данный приказ, так как его выполнение означало бы мгновенное прекращение 341-летнего существования Османской династии. В целом же закон Фатиха так никогда и не был отменён официально и юридически действовал вплоть до прекращения существования Османской империи в конце первой четверти XX века. Последнее его применение относится к 1808 году, то есть спустя 121 год по окончании периода «Женского Султаната», (закончившегося в 1687 году через 4 года после смерти последней влиятельной Валиде в истории Османской империи Турхан Султан). Тогда (в 1808-ом году) по приказу взошедшего на престол Султана Махмуда II будет убит его брат, бывший Султан Мустафа IV. Что же касается влияния эпохи женского Султаната на историю Османской империи, то нельзя не признать, что действия женщин этой эпохи косвенно подтолкнули империю к стагнации, и то по большей части за счёт Турхан Султан и её сына Мехмеда IV, проигравшего Венскую битву 11 сентября 1683 года. Но не более того, то есть «главной причиной упадка Османской империи», не смотря на все старания Данишменда, «Женский Султанат» назвать никак нельзя. А популярная фраза: «С украинки начался, украинкой и закончился», намекающая на Хюррем как на основательницу данного периода, оказалась абсолютно несостоятельной. В дальнейшем, точнее к началу XVIII века, престол начали занимать наследники, которых, по сравнению с предшествующими султанами, к моменту получения трона очень трудно было назвать молодыми. А их матери к тому времени либо уже были мертвы, либо находились в весьма почтенном возрасте и не проявляли большой активности в делах государства, тем самым к середине XVIII века влияние и значимость Валиде очень сильно ослабли, и последние матриархальные элементы во всех мало-мальски серьёзных делах государства полностью исчезли. Если говорить о других события, берущих начало во время эпохи «Султаната женщин» и продолжавших своё действие после завершения данного периода, то здесь следует отметить только найденную альтернативу «закону Фатиха», а именно заточение в павильон «Кафес», которое, несмотря на всю свою гуманность, не принесло особой пользы, так как из-за прекращения назначений наследников губернаторами провинций, данная альтернатива лишь дала империи нескольких несостоятельных политиков и малодушных правителей. А также тот факт, что именно Турхан Султан посоветовала своему сыну назначить Мехмеда Кепрюлю Великим Визирем, что дало начало новой эпохи османского государства, но это уже совсем другая история.

1. Склонялся ли Фатих к христианству?

После завоевания Стамбула Фатих позволил остаться христианам, жившим тут, и прилагал усилия для возвращения покинувших город. Много Византийских греков, независимо от того, обратились они в ислам или нет, были приняты на государственную службу Османской Империи. Фатих вступает в полемику о христианстве с Патриархом Геннадием II Схоларием (в миру — Георгий) в монастыре Богородицы Паммакаристы (мечеть Фетхие) и желает, чтобы эта полемика была задокументирована. Эти события породили на Западе некие кривотолки, и выдвигалось мнение, что Фатих склонялся к христианству.

Мехмед II Завоеватель (Фатих) вручает Геннадию II патриаршие грамоты

Папа Пий II лично написал письмо Фатиху (в 1461-1464 годах), приглашая его перейти в христианство и пройти обряд крещения парой капель святой воды. И письмо, и ответ на него были отпечатаны в Тревизо ещё при жизни Фатиха в 1475 году. Однако, что интересно, это письмо не было отправлено Фатиху. И конечно же, какой может быть ответ на «неотправленное письмо»! Папа, написавший письмо, от имени Фатиха выдумал на него ответ!

«Хорошее отношение» Фатиха к православным после завоевания Стамбула зиждется на его снисходительности и желании подсобить расколу христианского мира. Султан обладал очень широким кругозором, и именно это породило его интерес к христианству. Считается, что он испытывал интерес к этой религий, поскольку его мать был христианкой. Одна из жён Мурада II была дочерью короля Сербии Георгия Бранковича — Мара Деспина. Она вышла замуж за Мурада II в 1435 году, но веру не меняла и до конца своих дней оставалась христианкой. Слова Фатиха “Величайшая из христианок моя мать Деспина Хатун”, которые он сказал, передавая в распоряжение христиан земельный участок и монастырь “Маленькая Айя-София” в Салониках, объясняют лишь тем, что это была его родная мать. Однако, это ошибочная трактовка. Потому что родная мать Мехмеда Завоевателя — Хюма Хатун, которая умерла в 1449 году в Бурсе, то есть ещё до того, как сын взошёл на престол.

2. Настоящий ли “Закон Фатиха”?

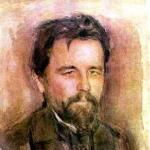

Фатих Султан Мехмед Хан глазами миниатюриста Левни (из Kebir Musavver Silsilename)

Первый свод законов Османской Империи был написан во времена Фатиха. Но существуют мнения, что этот кодекс не был написан во времена Фатиха, что важные его части были добавлены позже и полный текст закона не принадлежит перу Фатиха. Утверждается, что, поскольку некоторые характеристики государственного строя появились только спустя какое-то время, закон не был написан в эпоху Фатиха. Полагающие, что Фатих не мог написать закон о братоубийстве, утверждают, будто этот закон составили представители Западного мира. В доказательство этим версиям демонстрируется единственный экземпляр Закона, хранящийся в Венском Архиве. Однако в процессе исследований в Османской истории были найдены и другие экземпляры. Изыскания таких историков-османистов, как Халиль Иналджик или Абдулькадир Озджан, подтверждают, что утверждения выше безосновательны, и текст Закона, за исключением небольшой части, принадлежит Фатиху. А текст, который доступен нам в наши дни, включает ещё и дополнения, сделанные сыном и преемником Фатиха Баезидом II.

3. В какую страну был последний поход Фатиха?

В свои последние годы Фатих отправил две армии — одну на завоевание Родоса, вторую – на взятие Италии. Вторая потерпела поражение, а первая взяла крепость Отранто, чем открыла путь для завоевания Италии. В этих условиях Фатих в марте 1481 года отправляется в новый поход, но умирает в Хюнкяр Чайыры в Гебзе. Поскольку цель армии осталась загадкой, вопрос “Куда направлялся Фатих?” стал предметом споров, полагали, что армия шла или на Родос, или в Италию. Однако нахождение военных сил в Анатолии отчётливо свидетельствует о том, что Италия целью не была.

Проблема, возникшая перед смертью Фатиха, изменила приоритеты Османского государства. Между Османской Империей и государством Мемлюков сложились натянутые отношения из-за того, что Фатих для удобства паломников в Мекку желал отремонтировать акведуки по маршруту для хаджа. Но мемлюки не позволили этого, посчитав это попранием их пгосподства на данных землях. Главной причиной столкновений был вопрос, к какому государству будут относится земли Дулькадирского царства, лежащего поблизости Мараша и Эльбистана. По этой причине Фатих перед смертью направлял свои войска на Мемлюкское царство. Но окончательную точку в этом вопросе поставит внук Фатиха – Султан Явуз Селим.

4. Смерть Фатиха была по ествественным причинам или его отравили?

Известный астроном Али Кушчу на приёме у Фатиха Султана Мехмеда

Фатих умер в Гебзе в месте под названием Хюнкяр Чайыры в мае 1481 года, когда отправлялся в очередной поход. Эта смерть послужила причиной дискуссий как в академических кругах, так и среди историков-аматоров. Раньше было распространено мнение, что причиной его смерти являлась подагра. Симптомами этой болезни являются боли в пальцах, пятках и суставах. Но немецкий историк Франц Бабингер в одной из своих статей, опираясь на отрывок из “Истории Ашикпашазаде” и документ, хранящийся в Венецианском архиве, пришёл к выводу, что Султан был отравлен. Другие авторы, утверждающие, что Фатиха отравили, ссылались на эту статью Бабингера. Существует две версии относительно личности отравителя. Первая: наместник в Амасье Шехзаде Баезид отравил отца руками главного лекаря иранца Аджем Ляри, узнав о поползновениях Великого Визиря Карамани Мехмеда Паши в пользу его младшего брата Джем Султана. Вторая: Якуп Паша (Маэстро Лакоппо), бывший главный лекарь, перешедший в ислам еврей. Он служил Фатиху более 30 лет, заслужил его доверие и занимал важные должности в чине Визиря. Венецианцы, которые совершили на Фатиха более десятка неудавшихся покушений, перекупили Якупа Пашу и с его помощь отравили Султана.

В турецких источниках, помимо стихотворных строк в “Истории Ашикпашазаде”, больше нигде нет даже намёка на отравление больного Фатиха, который смог добраться до Хюнкяр Чайыры только на карете. Нет подобного упоминания и в арабских или итальянских источниках того времени.

Стихотворных строки, из которых некоторые историки делают вывод об отравлении Фатиха, следующие:

Кто же вручил Хану этот врачебный сироп,

Что испил его вдоволь Хан.

Шербет этот измотал Хану душу,

Всё его тело терзала боль.

И молвил он: «Зачем же вы так со мной, врачеватели,

Нутро моё залито кровью»

Не помог лечебный настой,

Вред лишь принёс.

Лекари навредили Султану,

И это чистая правда, ничего не попишешь.

Хоть в этих стоках и проскальзывает намёк на то, что Падишаху дали подозрительное лекарство, более вероятной версией кажутся жалобы Фатиха на испытываемые мучения из-за не приносящего облегчения лечения.

Когда Фатих слёг от подагры, которой страдали практически все Османские Султаны, к лечению приступил главный врачеватель Ляри, однако справиться с недугом он не смог, поэтому обязанность лечения Падишаха была передана бывшему главному врачевателю Якупу Паше. Якуп Паша не одобрил лекарство, используемое Ляри, поэтому приступить к лечению отказался. Однако, когда другие врачеватели остались бессильны перед болезнью, он поил Султана болеутоляющим снадобьем, которым они пользовались, стараясь лишь унять резкие боли. Но лекарство не подействовало, и Фатих после непродолжительной комы умер после полудня в четверг 31 мая 1481 года.

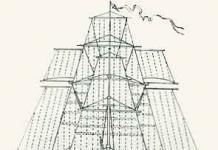

5. Действительно ли во время взятия Стамбула Фатих приказал тащить галеры по суше?

Самая яркая сцена при взятии Стамбула — это перетаскивание кораблей по суше и спуск их на воду в Золотом Роге. Считается, что Османы, которые проиграли в морском сражении 20 апреля, ночью 22 апреля перетащили по суше около 70 кораблей из Топхане или Бешикташа и спустили их к Касымпаша. Но, насколько бы блестящими они ни выглядели, случились ли в действительности эти окутанные легендой события? На самом ли деле галеры перетащили по суше, чтобы спустить на воды Золотого Рога?

В источниках, описывающих завоевание Стамбула, эти события детально не описываются. В особенности турецкие историки не дают достаточно сведений о перетаскивании кораблей по суше. Разнообразные исследователи, которые время от времени обращались к этой теме разные исторические периоды, утверждают, что события не могли развиваться так, как в сказаниях. Перебросить корабли по суше к Золотому Рогу за ночь не кажется возможным. Для того, чтобы это сделать, нужна была длительная подготовка. Определение маршрута, по которому будут двигаться корабли, подготовка участка, устранение препятствий и подготовка механизмов, которые будут помогать двигать галеры, — это всё требует не одного дня подготовки. Кроме того, места, на которые указывают как на точки, в которых корабли вытащили на сушу — Топхане и Бешикташ — неподходящие для этого. Потому что с лёгкостью просматриваются Византийцами. Встречаются и те, кто утверждает, что корабли вытаскивали на сушу у Румели Хисары. Но если учесть в этом случае длительность маршрута, который должны были преодолеть корабли, будет предельно ясно, что в условиях того времени это было невозможно.

Мехмед бин Мехмед, Эвлия Челеби и Мюнеджибаши, написавшие свои работы парой столетий позднее, после завоевания Стамбула, привносят иной взгляд на данные события: корабли были построены на Окмейдан и спущены на воду прямо отсюда. Такая трактовка событий выглядит более стройной по сравнению с теорией перетаскивания кораблей по суше.

6. Действительно ли Стамбул удалось взять лишь благодаря воротам, которые забыли запереть?

Портрет Фатиха Султана Мехмеда кисти Беллини

Многие западные историки и литераторы, начиная от Хаммера и заканчивая Стефаном Цвейгом, описывают последний этап взятия Стамбула таким образом: «Несколько турецких воинов, прогуливавшихся вдоль защитных стен Константинополя, заметили между Эдирнекапы и Эгрикапы оставленную открытой по чьей-то невообразимой забывчивости калитку, именуемую «Керкопорта». Они немедленно сообщили другим, и турки взяли Стамбул, зайдя в город через эту отворённую калитку. Таким образом, из-за небольшой случайности – открытой двери – изменился ход всей мировой истории.

Таким образом события описал только Византийский историк Дука, и это не подтверждается никакими иными источниками обозначенного периода. Если же наряду с турецкими источниками исследовать сочинения Франдзи и Барбаро, становится понятно, что последний этап завоевания происходил совершенно иначе.В упомянутых сочинения нет и речи об открытой двери. Осамнское войско, осаждавшее город, вошло в город недалеко от современного Топкапы. Этот район после взятия стал называться “Махалле пушечных развалин”.

7. Был ли первым вошедшим в Стамбул Улубатлы Хасан?

Считается, что первым, кто водрузил Османское знамя на Византийские крепостные стены, был Улубатлы Хасан. То, как он взбирался на стены и устанавливал там флаг описывается в исторических книгах как героический эпос. Источником для этого события послужил Византийский историк Франдзи, ставший непосредственным свидетелем падения Константинополя.

Франдзи описывает это событие так:

“И тогда янычар по имени Хасан (он родом из Улубата (окресности Бурсы), сам крепкого телосложения)” левой рукой держал щит над головой, в правой выхватил меч, наши в замешательстве отступили, а от запрыгнул на стену. За ним ринулось ещё с тридцаток других, желающих проявить такое же мужество.

Те из наших, кто ещё оставался на крепостных стенах, забрасывали его камнями. Но Хасану с одному ещё присущей силой удалось взобраться на стены и заставить наших бежать. Этот успех вдохновил и остальных, они тоже не упустили шанс взобраться на стены. Наши по причине малочисленности не смогли другим помешать взбираться на стены, силы врага были слишком велики. Несмотря на это наши атаковали взобравшихся и многих из них убили.

Во время этого сражения один из камней попал в Хасана и сбил его на землю. Увидев его на земле, наши со всех сторон стали забрасывать его камнями. Но он встал на колени и пытался отбиваться. Но от множества ран правая рука у него отнялась, а сам он весь был покрыт стрелами. Тогда погибло ещё множество людей…» («Город пал!», пер. Критон Динчмен, Стамбул, 1992, стр. 95-96).

Больше никаких сведений об Улубатлы Хасане в других источниках нет. О нём не упоминают ни турецкие источники, ни работы иностранных историков, присутствовавших при завоевании Стамбула. В турецких источниках есть множество легенд о том, кто вошёл первым в захваченный Стамбул. Например, Бихишти утверждает, что это был его отец – Карышдыран Сулейман-бей.

8. Был ли Стамбул разграблен после завоевания?

Согласно исламскому праву, всё добро, находящееся в захваченном городе, является добычей военных, поэтому город позволяется разграбить. После завоевания Стамбула это правило также претворили в жизнь.

Город грабили три дня, населения было взято в плен. Фатих не только позволил поселить в городе византийским грекам, которые выкупили себя из рабства, или вернулись оттуда, куда бежали, но также за собственные средства выкупил часть греков из рабства и даровал им свободу.

9. Получал ли Великий Визирь Чандарлы Халиль Паша взятки от Византийской Империи?

После взятия города Фатих приказал казнить Великого Визиря Чандарлы Халиля Пашу. Халиль Паша, который с самого начала был против осады Стамбула, был сторонником поддержания хороших отношений с Византией. Другие визири посчитали, что источником такой политики Чандары являются получаемые им от Византийском Империи взятки. Однако на самом деле, причиной его позиция была вероятность наступления на Осанов сил крестоносцев. Поэтому он желал продолжать мирную политику Мурада II. Кроме этого, он также осознавал, что, по причине его с Фатихом разногласий, завоевание Стамбула принесёт Фатиху неограниченную власть, но для него лично это будет конец. Именно поэтому он выступал против.И утверждения о взятках от Византии беспочвенны.

Во время первого прихода к власти Фатиха (1555-1446) у него с Чандарлы Халиль Пашой возникло трение, Фатих из-за Халиля Паши был вынужден оставить трон отцу. Кроме того, окружавшие Фатиха визири-капыкулу по происхождению настраивали Султана против Халиля Паши. Фатих видел в Чандарлы угрозу своей власти, поэтому сразу же после взятия Стамбула он устранил его под предлогом взяток, получаемых от Византии.

10. Ознаменовало ли завоевание Стамбула начало новой исторической эпохи?

Практически все слышали клише, что завоевание Стамбула ознаменовало конец средневековья и начало Нового времени. На самом ли деле произошла смена эпох или это лишь условность для упрощения классификации?

Шок, в который повергло завоевание Стамбула весь христианский мир и вера в то, что сбежавшие в Европу после падения Константинополя Византийские учёные стали причиной Ренессанса, и является причиной, по которой Взятие Стамбула считают началом Нового времени. Падение Константинополя — важное события как для исламского, так и для христианского мира. Однако начало Ренессанса никак не связано с Византийскими учёными. В книгах по истории, написанных в 19 и 20 веках действительно писали, что Ренессанс случился благодаря Византийским учёным, сбежавшим в Европу. Но более поздние исследования доказали, что это не так.

Нет общепринятой даты, которую бы считали началом Новой Эры. На сегодня количество тех, кто, помимо турецких историков, считает началом Новой Эры завоевание Стамбула, ничтожно мало. Обычно началом Нового времени считается открытие Америки в 1492 году. Есть и те, кто такой датой считает изобретение книгопечатания в 1440 году.

© Эрхан Афйонджу, 2002